“Cándido”, de Voltaire. Versión de Guillermo Graíño

Voltaire. Cándido y otros cuentos. Traducción y epílogo de Guillermo Graíño Ferrer. Madrid, Alianza Editorial, 2013.

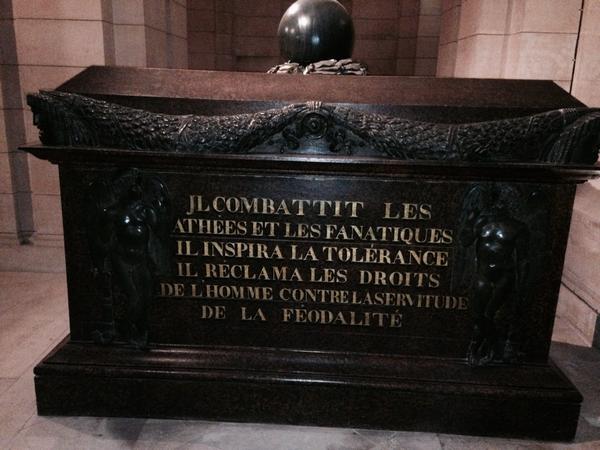

En el Panteón parisino, donde reposan los restos de los grandes hombres de la República, se encuentra la tumba de Voltaire. El sepulcro va adornado con varias inscripciones, como no podía ser menos tratándose de un hombre que se pasó la vida escribiendo. Una de ellas reza: “Combatió a ateos y fanáticos”. Estas palabras suelen desconcertar a quienes recuerdan a Voltaire como el promotor de una campaña (“Aplastad al infame”) destinada a acabar con el cristianismo. La contradicción queda resuelta, al menos en parte, si se recuerda que a Voltaire, poco amigo de los cristianos, los “fanáticos” de la lápida, tampoco le gustaba el ateísmo. Lo suyo fue la religión natural. Somos, como el resto de la naturaleza, criaturas de un Dios que nada tiene que ver con las figuraciones un poco idólatras de las religiones reveladas. La puntualización contribuirá a iluminar el lóbrego ambiente del templo republicano. No mucho, la verdad, porque lo que llamaba el “teísmo”, su empeño en sustituir la revelación por la “religión natural”, no ha tenido éxito. En un registro paradójico similar, más vigencia tiene la observación, típica de Voltaire y recordada por su estudioso René Pomeau, según la cual el auténtico templo de la tolerancia era la Bolsa de Londres. De no ser porque era un patriota, estaría mejor enterrado allí. Siempre anduvo obsesionado, por otra parte, con que sus restos reposaran en tierra consagrada (por la Iglesia, no por la República).

Alianza Editorial ha vuelto a publicar la selección de cuentos de Voltaire de la que fue responsable, en su día Paulino Garagorri. Es bueno saber que las tradiciones se respetan, aunque quizás hubiera valido la pena sustituir El hombre de los cuarenta escudos, demasiado doctrinario, por alguna obra maestra de la pluma volteriana, como El toro blanco, Le monde comme il va o Juanico y Perico, según la versión de Marchena. La venerable traducción de Antonio Espina, por su parte, ha alcanzado el estatuto propio de los clásicos y ha sido sustituida por una nueva versión a cargo de Guillermo Graíño. Los cuentos de Voltaire, y en particular Cándido, son una prueba de fuego para cualquiera que aborda la tarea de traducirlos al castellano. Desde las versiones, tan distintas y tan hermosas, de Moratín y de Marchena, ha habido de todo. El Voltaire de Graíño tiene el mérito de no haber perdido nada de la causticidad original y haberla traído al idioma de hoy en día. Es una excelente traducción moderna, rompedora en más de una ocasión.

Guillermo Graíño firma también un nuevo epílogo y se concentra en dos aspectos de la inmensa obra de Voltaire. La primera es la posición política del autor, entre los philosophes, cada vez más radicalizados, y una tendencia más moderada y pragmática, que le llevaba a otorgar sus favores a los déspotas que parecían dispuestos a seguir algunas de sus recomendaciones. Era una posición imposible. Llevó a Voltaire al aislamiento, a pesar de la apoteosis parisina de sus últimos días, bien recordada en el Epílogo. Tal vez a su pesar, el escritor había allanado el camino a una revolución que en sus primeros vagidos, los de los philosophes contemporáneos suyos, no le gustaba. Otro tanto le ocurrió con la cuestión religiosa, como recordó Paul Hazard, cuando se encontró en terreno de nadie entre la religión revelada, que al fin y al cabo sostenía la forma de vida que a él le gustaba, y sus antiguos aliados, los filósofos que andaban proclamando el advenimiento del ateísmo. Con el tiempo, el Terror devolvería a unos cuantos volterianos al Evangelio.

El interés de este problema no se reduce al aspecto histórico ni a la simpatía que puedan suscitar a tres siglos de distancia las pequeñas incomodidades padecidas por un hombre que siempre supo arreglárselas para vivir muy bien. Y es precisamente en este punto en el que se centra la segunda parte del Epílogo, al tratar la cuestión del mal en Cándido. El cuento termina con una célebre recomendación: “Debemos labrar nuestra huerta”, según la traducción que propone Graíño. Tal es la actitud de Cándido y sus compañeros, los filósofos Pangloss y Martin, la hermosa Cunegunda, venida a menos, y el leal Cacambo, quienes, por cierto, al terminar el relato se habrán convertido en fieles amigos del lector. También es lo que hizo Voltaire en su retiro de Ferney… o lo que fingió hacer, mejor dicho.

Más que un retiro, Ferney era un refugio para librarse de las presiones políticas de París (y también de Ginebra). Allí Voltaire puso a prueba su talento de filántropo, de agricultor ilustrado y de empresario. Recibía a sus admiradores, venidos de toda Europa, y desde aquel reducto lanzó algunas de sus grandes campañas, aquellas que cambiarían la naturaleza del debate público. Después de Voltaire, nadie en Francia, y pronto en el resto de Europa, volvió a cuestionar la libertad de expresión y de crítica, por lo menos hasta hoy. El retiro, por tanto, fue de naturaleza por lo menos tan contradictoria como la propia posición de Voltaire ante la religión, o, en lo que aquí nos atañe, tan contradictorio como la forma en la que Voltaire se enfrentó al problema del mal, que es el tema de fondo de Cándido.

Se suele decir que Cándido es una refutación de la teodicea de Leibniz, y que Voltaire se burla de quienes afirman que el mundo está bien hecho. Está claro que el cuento se centra, muy filosóficamente, en las desdichas que padecen el protagonista y sus amigos, en flagrante contradicción con el apotegma feliz del maestro Pangloss. Y sin embargo, ni el final de Cándido, ni las catástrofes que conducen a él –entre ellas el terremoto de Lisboa, que sobrecogió el optimismo de las Luces y dio a Voltaire la ocasión de escribir una obra mucho más tenebrosa, como es el poema del mismo título- nos ponen en una tesitura negativa. Voltaire es demasiado vitalista como para pulverizar el sentido de la realidad. Cándido y su creador se cuentan entre los escarmentados, por utilizar el término castellano con el que él mismo tituló otro de sus cuentos, pero no entre los nihilistas.

En parte, este equilibrio precario se sostiene sobre una cuestión de estilo. Pomeau apuntó en su día que casi todo Voltaire resulta hoy ilegible: desde los lamentos como el poema sobre el terremoto de Lisboa, hasta las exaltaciones deístas de la célebre en su día, y ahora piadosamente olvidada, “Oración a Dios” del Tratado sobre la tolerancia. Del naufragio sobreviven algunos panfletos, las cartas –trasunto de la conversación- y los cuentos. De ahí la importancia de la traducción, porque si Voltaire se sigue leyendo es en la medida exacta en que la palabra se funde con la vida.

Ahora bien, el estilo, como suele pasar, no se reduce a una cuestión estética. Hay detrás de Cándido toda una filosofía de la vida en la que Voltaire, habiendo proclamado su renuncia militante a la metafísica, es decir un sistema capaz de dar cuenta de la complejidad de la realidad, no se niega sin embargo a actuar o al menos influir en quien pueda actuar, para mejorar lo importante: la prosperidad, la tolerancia, la libertad, el respeto… la civilización, en una palabra, un ideal siempre por realizar pero siempre realizable en alguna medida. Como sugiere Guillermo Graíño, el Voltaire más valioso sigue siendo ese Voltaire antiutópico que no para de moverse entre Leibniz y Pascal. Un Voltaire en el que Nietzsche parecía destinado a verse reflejado, como efectivamente ocurrió.

También es cierto que al llegar a este punto se abre otra de las perspectivas, quizás de las más actuales, a las que nos invita el enigmático Voltaire: la de un autor que hace algo más que flirtear con el cinismo, un hombre que ha conocido el horror en directo. Aun estando dispuesto a hacer todo lo posible para que la vida resulte más humana, no olvidó nunca la experiencia del Mal. Hasta ahí llegó su impertinencia.

`

Cuadernos de Pensamiento Político, nº 40. Octubre 2013