Los intelectuales y la caída del Muro de Berlín

En ¿El reencuentro europeo? A los 25 años de la caída del Muro de Berlín, Salvador Forner Muñoz, ed., Valencia, Tirant Humanidades, 2015

La caída del Muro de Berlín y el colapso del comunismo cogieron por sorpresa a mucha gente. Pocos lo habían visto venir. Entre los escombros del Muro acababan sepultados también, de la noche a la mañana, las ruinas la Gran Ilusión que permitió soñar con un mundo definitivamente mejor. Allí se iban a cumplir los ideales de justicia, racionalidad y universalidad prometidos por quienes profetizaron el fin de la Historia en la sociedad sin clases.

En Berlín quedaban sepultados también los escombros de otra ilusión, derivada de la promesa anterior. Se trataba del porvenir profesional de aquellos a los que el socialismo había convertido en agentes y portavoces de la Revolución final: los intelectuales. El proyecto revolucionario los había sacado de sus cátedras, de sus despachos, incluso de las redacciones de los periódicos. También los había emancipado de la dependencia del público. Desde entonces, vivían una existencia trepidante en el vértice mismo del cambio porque la enunciación de la materia revolucionaria era ya, como bien dijeron Marx y Lenin, el primer paso de la Revolución, aquel que disuelve la ideología y la falsa conciencia.

Desde otra perspectiva, algo menos sublime, el intelectual de finales del siglo XIX y principios del XX había venido a ocupar el lugar de los sacerdotes. En una sociedad que despegaba del ámbito religioso, el intelectual venía a asumir el papel de los antiguos clérigos, “clercs”, como fueron bautizados en Francia. Ellos se encargarían de enunciar los principios universales de la Justicia y la Libertad. Serían los encargados, por tanto, de la promoción de las Grandes Causas (“causas célèbres”, en francés) con las que habían salido de la oscuridad relativa en la que vivían hasta entonces.

Así que el 9 de noviembre de 1989, con el Muro de Berlín se había venido abajo lo que quedaba de la última religión política, según la expresión de Eric Voegelin, y con él el porvenir profesional de quienes debían interpretarla y oficiarla según los cánones. Con los intelectuales, se derrumbaba el Intelecto, y con ellos la Razón y el Sentido. Volvíamos a la era de las Sombras. Nos esperaba toda clase de atrocidades: el retorno del nacionalismo, el capitalismo sin trabas, la anomia… la feroz globalización. El Apocalipsis dejaba desamparada a la humanidad doliente.

Una larga caída

Un relato tan dramático y bien articulado tenía poco que ver con la realidad. El descrédito del comunismo, o del socialismo real, no empezó en 1989. Entre abril y junio de ese mismo año las protestas de la Plaza de Tian’anmen demostraron el descrédito del comunismo entre la población de otra gran potencia comunista. Sólo una masacre pudo acabar con aquel deseo de libertad. Los soviéticos no podían actuar del mismo modo en los países europeos.

Antes de Tian’anmen y de noviembre de 1989, hubo mucha gente, entre ellos muchos intelectuales, que nunca prestaron fe a aquella religión política nacida en el siglo XIX y que tanto éxito alcanzó en el siguiente. En realidad, el siglo XX fue muy fecundo en llamadas de atención acerca de lo que disimulaba la propaganda y las adhesiones incondicionales.

Resulta difícil exagerar el efecto que tuvo la publicación en 1973, en París, de Archipiélago Gulag, así como la salida de Solzhenitsyn de la Unión Soviética. Después de aquello, quince años antes de la caída del Muro, quienes siguieron creyendo en el Socialismo lo hicieron mediante una negación consciente y voluntaria de una realidad que nadie podía desconocer. En agosto de 1968, la invasión de Checoslovaquia acabó con muchas de las ensoñaciones que habían sobrevivido a la invasión de Hungría en noviembre del 56. En febrero de este mismo año, Jruschov había revelado, por lo menos en parte, la realidad del terror estalinista en el XX Congreso del Partido Comunista Soviético. Antes habían venido los procesos de depuración, que sólo podían engañar a quienes querían ser engañados. Por ejemplo, a Julien Benda, antiguo dreyfusista que en 1927 había acusado a los intelectuales de haber desertado su vocación universalista en un panfleto que alcanzó gran notoriedad, La traición de los intelectuales (La trahison des clercs, en francés) La Guerra Civil española también contribuyó a abrir los ojos a un buen número de escritores e intelectuales, entre ellos a George Orwell que con su 1984 escribió un análisis del totalitarismo especialmente dirigido a sus colegas intelectuales.

Todo esto sin contar los testimonios de quienes visitaron la Unión Soviética, como André Gide o Fernando de los Ríos, y se dieron cuenta de lo que había detrás del telón. Tampoco faltaron las revelaciones de quienes lograban huir del paraíso socialista, como el testimonio de Víctor Kravchenko (Yo escogí la libertad, de 1946) o las de quienes habían trabajado para la Unión Soviética en las democracias liberales, por ejemplo Witness, de Whittaker Chambers (1952).

Había por tanto material suficiente, mucho antes de 1989, para saber casi todo lo que el Muro de Berlín escondía y mostraba a la vez. Para comprender la posición de los intelectuales ante lo ocurrido en noviembre de 1989, conviene por tanto empezar por quienes no se negaron a ver la realidad.

Descreídos y escépticos. Neoconservadores y nuevos filósofos

El caso de los neoconservadores norteamericanos resulta particularmente significativo. Como se sabe, “neoconservadurismo” quiere decir nueva derecha. El núcleo del grupo está compuesto de intelectuales, algunos de ellos trotskistas en su juventud, luego con posiciones moderadamente de izquierdas, que se mudaron al republicanismo cuando el Partido Demócrata abandonó sus posiciones centristas y, a partir de mediados de los años 60, se dejó seducir por la Nueva Izquierda. Los neoconservadores modernizaron la derecha norteamericana, reñida hasta ahí con el siglo XX. Así es como la derecha, en Estados Unidos, abandonó la rigidez ideológica y la fidelidad a la abstención gubernamental que la habían conducido a un callejón sin salida. El resultado fueron las políticas de Nixon y luego las de Reagan, que establecieron un nuevo republicanismo basado en la búsqueda del consenso, la moderación y la asimilación de las consecuencias del New Deal.

El grupo neoconservador tuvo otro efecto, que fue contribuir a devolver al republicanismo la confianza en sí mismo. Uno de los ejes de esta actitud fue la recuperación del patriotismo tras el desastre de la Guerra de Vietnam. Su contribución capital, en el terreno que nos ocupa, fue inculcar a una parte del establishment político norteamericano la convicción de que el comunismo no tenía por qué ser eterno ni invencible. Muchos de los intelectuales que habían conocido el comunismo desde dentro, como Leszek Kolakowski (autor de un ensayo titulado Los intelectuales contra el intelecto), estaban seguros de que esa era la realidad y aunque no supieron predecir cuando iba a ocurrir el colapso, sí que afirmaron, una y otra vez, que el comunismo no tenía futuro.

Los “neocon” norteamericanos y británicos contribuyeron por tanto a articular posiciones políticas capaces de hacer frente al bloque soviético. Estas políticas, puestas en marcha por Ronald Reagan y Margaret Thatcher, contribuyeron al colapso del comunismo, incapaz de competir con las inversiones norteamericanas y con su agresividad en las zonas de influencia soviética como Afganistán o América Central. En 1994 George Weigel pudo decir, en nombre de éstos, que habían tenido razón en muchas cosas: en sus posiciones durante los años ochenta, en la cuestión de la Unión Soviética, en la de América Central… Demasiadas, añadía Weigel. Aquel éxito tendría repercusiones más tarde, cuando dio pie a una plantilla interpretativa que se aplicó a conflictos a adversarios muy distintos de los de la Guerra Fría. De ahí se deduce la forma en la que se articuló la respuesta al terrorismo islámico tras el 11-S. También en este caso la ofensiva iba a garantizar la victoria.

Por su parte, la aparición de la primera parte de Archipiélago Gulag había colocado en el centro del debate intelectual y político la cuestión de la naturaleza del régimen soviético. En Francia, que resultó el principal escenario de esta revisión, llevaron la iniciativa los llamados nuevos filósofos, “nouveaux philosophes”. Era una generación de intelectuales y profesores que habían vivido el gran desorden de Mayo 68 y, de vuelta de cualquier posible adhesión al comunismo, hicieron de la denuncia del totalitarismo el eje de su trabajo.

Los “nuevos filósofos”, como los “neoconservadores”, contradecían anticipadamente la profecía según la cual el colapso del comunismo iba a traer aparejado el colapso de la Ilustración y de la figura del intelectual. Al revés, aquellos intelectuales y profesores apelaban a la razón y a la opinión pública… contra el totalitarismo. La denuncia no era nueva. Lo nuevo era que la hicieran jóvenes, no identificados con posiciones conservadoras, en nombre de aquello mismo de lo que los totalitarios se proclamaban herederos, y manejando con soltura los medios de movilización que los aparatos de “lucha” ideológica de izquierdas tan bien habían sabido utilizar.

A los “nouveaux philosophes” se les reprochó que fueron poco o nada « philosophes ». Efectivamente, ni entonces ni después elaboraron una obra doctrinal de gran alcance. Eso no les impidió convertirse en excelentes analistas de la actualidad, la sociedad y la cultura. Retomaron el papel de agitadores y activistas, como durante la campaña a favor de los “boat people” vietnamitas (los refugiados que huían del terror del Vietcong tras la salida de los norteamericanos). Así empezaron a ensayar lo que acabaría siendo uno de los grandes papeles de los intelectuales después del comunismo, centrado más en la defensa de los derechos humanos que en el análisis político propiamente dicho. Los nuevos filósofos, sin embargo, no abandonaron del todo este último. Desde entonces, han venido manteniendo relaciones complicadas con los políticos que han gobernado Francia.

Gracias a lo que hoy llamaríamos su efecto mediático, los nuevos filósofos consiguieron algo más que situar la crítica del totalitarismo comunista en el centro del debate intelectual. También demostraron que el descrédito del comunismo o del socialismo real no traía aparejado el descrédito de la razón. En otro tono y desde una perspectiva muy distinta, retomaban lo que el núcleo más académico del neoconservadurismo (Leo Strauss, o Allan Bloom) y los conservadores de este lado del Atlántico (Raymond Aron, Michael Oakeshott o Roger Scruton), venían afirmando desde el primer momento acerca de la naturaleza de la humanidad y la incompatibilidad del ser humano con procesos de construcción y experimentación cultural como los puestos en juego por el socialismo.

Es posible que la atmósfera que crearon los “nuevos filósofos”, el debate que plantearon y el fondo del que sacaban su argumentación contribuyeran también a crear las condiciones que el 9 de noviembre acabaron con el Muro de Berlín.

La nueva izquierda

El reproche según el cual los nuevos filósofos eran unos simples aficionados no era una simple cuestión profesional o corporativa. Se les estaba acusando, como en los juicios públicos ideológicos que abundaron en las universidades de aquellos años, que aquellos aficionados no eran de izquierdas. Así quedó claro con el ataque virulento al que se dejó llevar, con todo el entusiasmo del que era capaz, el filósofo –en este caso, sí, y profesional además- Gilles Deleuze. Saltaba, de forma casi automática, el reflejo, establecido durante décadas de hegemonía socialista, según el cual quien no comparte el credo de la tribu no tiene derecho a participar en el debate público, ni siquiera a tomar la palabra. Grandes pensadores como Raymond Aron sabían lo que este anatema significar. La supervivencia de este reflejo totalitario después de Archipiélago Gulag daba a entender que también sería capaz de sobrevivir al colapso del comunismo. Así ha ocurrido, efectivamente.

Volviendo a los años 70, todo aquello revelaba, además, una nueva posición de los intelectuales tras la sacudida del año 68 en las universidades parisinas y norteamericanas. Efectivamente, Mayo del 68 fue también una rebelión antiautoritaria con efecto paradójico, que sus adversarios encontraban ejemplificado en los “nuevos filósofos”. Antes del efecto Archipiélago Gulag, y en coincidencia con la Primavera de Praga, en 1968 saltó por los aires cualquier resto de prestigio que le pudiera quedar al comunismo. Michel Foucault dijo, en una frase que no pretendía ser humorística, que estaba en juego la “deseabilidad” (“désirabilité”) de la revolución.

Evidentemente, la rebelión del 68 podía ser interpretada como la culminación y la traducción en términos “políticos” –más bien espectaculares, por retomar la terminología de Guy Debord y los situacionistas- de lo que venía ocurriendo en el conjunto de las sociedades occidentales desde los años cuarenta, cuando se establecieron definitivamente, después de una gigantesca crisis de civilización y dos guerras mundiales, las democracias liberales. La estabilidad social, la perspectiva de un crecimiento sostenido y la seguridad que ofrecían unos regímenes políticos liberales que a principios de siglo parecían en situación terminal abrieron el campo a nuevas preocupaciones y nuevas formas de vivir. La lucha por los derechos civiles de la minoría afroamericana en Estados Unidos fue la punta de lanza de algo que inauguraba una nueva era: la de la ruptura del individuo con cualquier determinación previa a su voluntad, vivida a partir de ahora, y cada vez con mayor intensidad, como una imposición intolerable.

Esta revolución –de la que todavía no hemos acabado de ver las últimas consecuencias- se había ido realizando con ritmos diversos y en campos muy distintos: nuevas actitudes vitales, nuevas relaciones amorosas, nuevas expresiones estéticas y artísticas que no alcanzaban a tener un desarrollo paralelo en el discurso ideológico, porque la democracia liberal que las hacía posible estaba, por el momento, fuera de discusión. Desde esta perspectiva, el Muro de Berlín ya se había derrumbado en los años sesenta.

Mayo 68 retomó este proceso y le proporcionó una cobertura ideológica. La más previsible, y la que en buena medida ha quedado en el recuerdo, es una cierta actitud libertaria, superficial en su expresión, pero reveladora del cambio que se estaba produciendo mucho más allá de las aulas universitarias, de los sindicatos de estudiantes y de los grupúsculos izquierdistas (gauchistas, más propiamente dicho). La realidad era que el asentamiento de las democracias liberales, después de la gran crisis de la primera mitad del siglo XX, hacía posible la libertad como nunca hasta entonces había sido ni siquiera imaginada. En las democracias liberales, el Estado había dejado de ser el enemigo de la libertad. Se había convertido en la garantía de los derechos humanos y abría la posibilidad de una diversidad inaudita de elecciones morales individuales. En cambio el totalitarismo retomaba, reforzándolos hasta el infinito, los elementos tiránicos del antiguo régimen. Cualquier ambición emancipadora quedaba ahora integrada en la democracia liberal porque es la democracia liberal la que la hace posible.

Claro que una parte de los intelectuales que se “rebelaron” en torno a 1968 no lo hicieron para acabar con el régimen tiránico del comunismo. Se rebelaban contra esa misma democracia liberal que sostenía su rebelión y les garantizaba una total libertad de expresión. Aquí entraba en juego lo que Jean-François Revel llamó El conocimiento inútil (1988) según el título de uno de sus ensayos. Era la incapacidad, creada por la asimilación del dogma totalitario, de percibir una realidad que está a la vista de todos y no necesita ninguna demostración: en términos clásicos, el secreto que todo el mundo conoce pero sobre cuya enunciación pesa un tabú inquebrantable, la piedra del escándalo del totalitarismo. La fe en el socialismo seguía intacta, por lo menos en ciertos círculos. Se podía criticar a Stalin, pero Marx quedaba a salvo. Es posible también que los intelectuales y los profesores, acostumbrados a la función sacerdotal que venían desempeñando desde finales del siglo XIX no supieran cómo enfrentarse a la reinvención de su papel, algo que sí llevaron a cabo los “nuevos filósofos” y los “neocon”. El caso es que entonces se produjo una de las síntesis más sorprendentes que se han dado en la historia de la cultura occidental, como fue el matrimonio del marxismo con una actitud y una ideología libertarias. Bernard-Henri Lévy la bautizó con una expresión afortunada: “la ideología del deseo”.

Los “ideólogos del deseo” se distanciaron (o se habían distanciado ya) del Partido Comunista, que entendió aquello, correctamente, como una puesta en cuestión de sus presupuestos políticos e ideológicos. A partir de ahí, el Partido Comunista perdió el resto del crédito que aún le quedaba en las aulas universitarias y entre los intelectuales… sin que en la academia y en la esfera intelectual hubieran procedido a realizar la crítica del totalitarismo.

La consecuencia fue la mudanza masiva –de los intelectuales, lo que relativiza el caso- a la ultraizquierda. Entre los variados espectáculos poco edificantes de aquellos años, se pudo ver cómo los intelectuales ultraelitistas de la revista Tel Quel reproducían el esquema sectario propio de una célula comunista (o de una escuela de vanguardia, que es lo que pretendían ser, de nuevo), con sus sacerdotes, sus jerarquías, sus excomuniones, y emprendían el viaje a Pekín para rendir pleitesía al régimen maoísta, bien conocido por su afición a la libertad y a la experimentación estética. Muchos jóvenes universitarios, criados con extraordinario cuidado en familias de clase media, auténticas obras maestras de la civilización liberal llevada a su más alto grado en años anteriores, acabaron en las filas del trotskismo o en las de otros “ismos” de inspiración marxista.

Esta nueva hiperpolitización del campo de autonomía que habían hecho posible las democracias liberales no tendría gran porvenir, salvo en aspectos específicos propios de cada país. En España se perpetuó en el nacionalismo, en el terrorismo nacionalista y grupúsculos terroristas marxistas de larga duración, como el GRAPO. En Francia no hubo violencia, pero en cambio sobrevivió la ultraizquierda. No deja de ser irónico, como se ha observado, que en Francia, el país de Voltaire -el primer intelectual en el sentido moderno-, el país de Descartes y El discurso del método, la candidatura trotskista para las elecciones presidenciales de 2007 recibiera un 4,07 % de los votos. Según esto, casi veinte años después de la caída del Muro de Berlín había 1.498.581 franceses trotskistas.

En realidad, aquello equivalía a una deserción en masa del campo de la política. A cambio se procedía a la politización del campo de trabajo intelectual. En vez de aplicar la sospecha marxista sistemática al desvelamiento de la realidad en la esfera de la política, se empezó a aplicar al conjunto del saber que hasta ahí había permanecido al margen, por lo menos en parte, de la política. La “ideología del deseo” fue propiciando las escuelas de la deconstrucción y del desmantelamiento del relato, los antecedentes postmodernos de los estudios de género que tanto éxito estaban llamados a tener, primero en círculos intelectuales muy elitistas (una de las razones de su éxito), luego en las universidades, hasta llegar finalmente a la cultura mediática y, de nuevo, hoy en día, a la política.

Cuando llegó el colapso del Muro de Berlín el trabajo de adaptación y reciclaje del objeto de la crítica –y la transferencia del sujeto de la política- ya estaba hecho. Entonces apareció con una claridad indiscutible el verdadero rostro del totalitarismo: no ya el que acababa de hundirse, sino el del “capitalismo” y la democracia liberal sin alternativas, capaces de integrarlo todo porque se habían convertido en la condición misma de la libertad. En la denuncia de lo que a partir de ahí se llamará “pensamiento único” (justamente cuando quedaba instaurado el triunfo del pluralismo), el intelectual, que casi siempre se había abstenido ante el totalitarismo comunista, recompondrá el papel de oficiante profesional de la denuncia, es decir de revolucionario práctico, al que el marxismo había cursado una invitación irresistible. Ahora la revolución se hacía, literalmente, en las aulas universitarias, en los comentarios y en los análisis de texto, y muchas veces (en Europa, casi siempre), en las universidades públicas, pagadas por el contribuyente. El verdadero totalitarismo estaba en las instituciones educativas, en las instituciones médicas y psiquiátricas, en las fuerzas del orden creadas por las democracias liberales en su esfuerzo por garantizar la libertad individual.

El antiamericanismo de los sesenta y los setenta, atizado por la Guerra de Vietnam y los coletazos de los movimientos anticolonialistas, conjugado con el nuevo antimaericanismo de los años 80, cuando algunos países occidentales, en particular los Estados Unidos de Reagan, se negaron a reconocer que el comunismo era irreversible, fomentaron este discurso que encontraría un eco notable en las universidades norteamericanas, donde alcanzó la hegemonía. La Nueva Izquierda norteamericana encontró ahí algunas de sus herramientas intelectuales y aplicó la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos como plantilla para la nueva forma de la lucha de clases en una sociedad dividida en minorías. De paso, rompió con la tradición de consenso y patriotismo del Partido Demócrata.

La apertura de un nuevo territorio revolucionario, ya fuera en lo simbólico o en lo estético, también en el cuerpo y en el nuevo (des)orden amoroso, según el título del ensayo de Pascal Bruckner y Alain Finkielkrault (1977), no iba acompañado de una propuesta revolucionaria general. Ya hemos visto que el 68, mucho antes de 1989, significa sobre todo el fin de la ilusión revolucionaria. Sin embargo, y como también hemos visto ya, el triunfo del capitalismo no traerá aparejada en muchos de estos casos una crítica de las propias posiciones. Está el desplazamiento del discurso revolucionario a otros espacios, que sólo un análisis sofisticado, bizantino y escolástico, relaciona con los textos de Marx. (Derrida no puso de moda a Engels.) Y están también quienes harán del desengaño y el descreimiento la materia misma de un discurso y una actitud en las que busca en la radical falta de sentido la posibilidad del “comunismo del futuro”. Aquí se dan cita los discípulos de Althusser y toda una escuela de lectores de Lucrecio, Spinoza, Maquiavelo y Lenin –también de Sade, Freud y Lacan- que desde los setenta habían descontado la caída del Muro de Berlín. Antonio Negri, Félix Guattari y Gabriel Albiac se cuentan entre los cultivadores de esta línea según la cual ya no cabía alternativa alguna. En cambio, sí sería posible una mirada radicalmente crítica, decidida a no aceptar el régimen que ha salido triunfante del gran enfrentamiento entre el socialismo y la barbarie, por retomar el nombre del grupo (Socialisme ou barbarie) que ya en los años cincuenta había intentado rescatar el socialismo del estalinismo. Las barricadas siguen ahí, misteriosas, invisibles, pero presentes.

En un registro menos ambicioso intelectualmente, pero más influyente en el conjunto de la opinión pública, se encuentran quienes aspiran a describir “críticamente” la situación creada por el desplome de la ilusión socialista. Esta alternativa simbólica y testimonial se atrincheró en las galerías de arte, en las filmotecas, en los museos y en las salas de teatro, de concierto y de ópera. La mirada desencantada, a veces deshumanizadora y dramática, otras más conceptual o más irónica y cínica, propone una “lectura” que hace de la pérdida de la ilusión el motor de su inspiración. La sospecha queda elevada a categoría estética, no muy lejos de los ejercicios académicos de deconstrucción. Cuando, en este campo, oímos hablar de pérdida de sentido de lo humano, de anomia o de barbarie, casi siempre debemos comprender que se está glosando con nostalgia el final de la utopía socialista y, con desolación inconsolable, la definitiva reconversión del ser humano a un estado cosificado de mercancía alienada.

Lo más enigmático de este éxito no son las obras en sí, fáciles de descifrar si se sabe aplicar una plantilla esquemática y difundida a nivel planetario. Lo más sorprendente es el apoyo incondicional que obtienen por parte de las instituciones oficiales y el éxito a la hora de conseguir e incluso monopolizar unos recursos públicos no siempre abundantes. En cambio esos mismos recursos se niegan a propuestas que no tengan el tono hipercrítico, hasta lo destructivo, de las primeras. Nada de esto habría sido concebible antes de la consolidación de las democracias liberales entre 1940 y 1970, y de la crisis de los 70. A partir de ahí los Estados democráticos, que han hecho suya la misión de servir de fundamento a la libertad individual, parecen requerir la interiorización de la crítica, que triunfa en todas las instancias oficiales como el gran discurso legitimador de la (post)modernidad postsocialista. La profecía de lo ya ocurrido, la nostalgia y la desolación se convierten en instrumentos de chantaje y resultan sumamente rentables para los disidentes de dentro del sistema.

Al mismo tiempo, y como comprendieron muy bien los situacionistas, esta absorción del discurso crítico lo neutraliza. Cuando más despiadada y más brutal sea la crítica, más irrelevante se vuelve. Tras el final del socialismo hemos asistido a la resurrección y a la difusión de una actitud propia los intelectuales compañeros de viaje del comunismo, desde Brecht a Anthony Blunt. Consiste en el radicalismo estético, ultraelitista como antes y de un esnobismo sin límites, que traduce un nihilismo perfecto, en lo político y en lo ético. El colapso del Muro de Berlín y el éxito de la democracia liberal han traído aparejado el triunfo de un intelectual empeñado en hacerse pasar por artista, actividad más elevada, más sexy, con más glamour, y que ejerce su actividad bajo apelativos (comisario, “curador”, gestor) que parecen salidos de un despacho de la Lubianka.

Los nuevos intelectuales. Neosocialistas y neoliberales

Bernard-Henri Lévy, especialista en frases felices, dijo en 1987 que el intelectual era una categoría social y cultural fallecida en París a finales del siglo XX. En realidad, como hemos visto, ya había ido desapareciendo a lo largo de los sesenta y los setenta. Quedaba la gran figuración, y ese fue el papel que Sartre ocupó durante mucho tiempo. Su fallecimiento en 1980 dejó el testigo en manos de Michel Foucault. La muerte –o el suicidio- de este en 1984, además de su descrédito tras el peregrinaje al Teherán de los clérigos fundamentalistas en busca de lo que llamó una “espiritualidad política”, truncó su legado. Lo retomó Pierre Bourdieu, que, como era inevitable, redirigió el análisis crítico a la propia posición de los intelectuales. El fallecimiento de Bourdieu en 2002 dejó vacante el puesto, que nadie ha ocupado desde entonces.

No han faltado aspirantes. Conviene no olvidar que el descrédito del socialismo, antes de la caída del Muro de Berlín, llegó de la mano de Solzhenitsyn, escritor y hombre de letras. En los ochenta cobraron nuevo vigor la ideología y la batalla ideológica. Volvieron a ser importantes las ideas políticas, lo que contradecía, por lo menos en parte, el crepúsculo de las ideologías diagnosticado en España por Gonzalo Fernández de la Mora en 1971 y once años antes, en Estados Unidos, por Daniel Bell en El fin de las ideologías. (En Las contradicciones culturales del capitalismo, de 1976, Bell también anunció el colapso del capitalismo. Argumentó que el capitalismo destruye los valores en que se funda. La tesis, que recuperaba algunos valores comunitaristas, respaldó las propuestas políticas de los “neocon”. En la nómina de las profecías fallidas está también Camino de servidumbre, de 1944, en el que Friedrich Hayek adelantaba que con el Estado de bienestar llegaría el triunfo del socialismo.)

En Estados Unidos, la caída del Muro de Berlín intensificó la producción intelectual en el campo de los conservadores y los libertarios, que continuó en multitud de formas (think tanks, revistas o fundaciones) hasta bastantes años después, en el segundo mandato de George W. Bush. Era natural que la caída del Muro de Berlín trajera aparejada un revival del intelectual. Llegó de la mano de Francis Fukuyama, un profesor universitario norteamericano, situado entre el neoconservadurismo y, como buen discípulo de Kojève, la antigua izquierda hegeliana. Fukuyama (1992) postuló que con el colapso del comunismo había triunfado la democracia liberal y con ella había llegado el fin de la historia. No, claro está, porque el tiempo humano se hubiera detenido, como tampoco se habían terminado los conflictos ni los enfrentamientos, sino porque el triunfo de la democracia liberal anulaba cualquier alternativa. (Se puede señalar que el fondo de la tesis es similar a algunos de los postulados críticos con respecto al mismo asunto y que Fukuyama, tras el colapso del comunismo, saca las consecuencias políticas de lo ocurrido desde 1940.) El éxito instantáneo y mundial del libro de Fukuyama devolvió a los intelectuales la relevancia que por un momento parecían haber perdido. Proporcionaba una explicación clara y consistente a unos hechos hasta ahí inconcebibles. También permitía articular una estrategia política global que justificaba el nuevo papel del excepcionalismo norteamericano, tras la demostración de su éxito en 1989.

El trabajo de Fukuyama, relevante de por sí, tuvo un papel crucial en la elaboración de la estrategia que llevaría a Estados Unidos a asumir el liderazgo de la “guerra contra el terrorismo” tras los ataques del 11-S. El grupo de intelectuales neoconservadores vio aquí la reproducción del enfrentamiento entre bloques, y al islamismo como una forma de totalitarismo. El esquema, a pesar del escaso éxito obtenido con la invasión de Irak, se ha venido aplicando luego a otro enfrentamiento, como el de Estados Unidos (y en menor grado, la Unión Europea) con Rusia, a cuenta de la expansión de la UE y la OTAN a zonas y países que los rusos consideran que forman parte de su esfera de influencia.

La inconsistencia de los postulados neoconservadores en este campo llevó a la recuperación de otras propuestas intelectuales, en particular la de Reinhold Niebuhr, que fundamentó la beligerancia norteamericana en la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría (no así en Vietnam), en un elogio de la democracia que hacía de esta el espacio donde la razón última no está nunca en posesión de ninguno de los participantes. Así es como el realismo cristiano de Niebuhr ha acabado sirviendo de referente ideológico a la administración Obama, lejos del unilateralismo al que había conducido el neoconservadurismo y el supuesto fin de la Historia.

Niebuhr no se habría atrevido nunca atrevido a afirmar que había llegado ese final. Tampoco lo habrían hecho muchos de los intelectuales que no se dejaron cegar por la ilusión comunista. En uno de los ensayos recopilados en El opio de los intelectuales (1955), Raymond Aron había argumentado específicamente contra esa idea, tan querida por el marxismo. El debate, en los años 90, lo centró otro profesor, Samuel Huntington, al proponer un nuevo modelo de comprensión del escenario abierto en 1989. El choque de civilizaciones (1996) pareció, entre otras cosas, una venganza de la geografía y la cultura sobre la política y la economía. Sirvió para atemperar la euforia excesiva, aunque también dio argumentos a la “guerra contra el terrorismo”. Con su reflexión posterior acerca de la identidad norteamericana (en ¿Quiénes somos? -2004-), Huntington presentaba una nueva objeción de fondo, esta vez al excepcionalismo americano. En un tono crepuscular, avisaba que el triunfo de la democracia liberal en 1989 no había hecho desaparecer algunas realidades sociales y culturales, como las identidades pre nacionales, las culturas o las religiones, ni su influencia en los regímenes políticos.

La otra vertiente de la posición crítica de Samuel Huntington era una visión entre escéptica y negativa de algo que adquirió una nueva dimensión con la caída del Muro de Berlín, aunque ya había hecho su aparición antes, en concreto con la crisis de los años sesenta y setenta. El colapso del comunismo le proporcionó a la globalización -porque de eso estamos hablando ahora- una dimensión casi exclusivamente política y económica. La globalización era el triunfo del capitalismo y del liberalismo, a partir de ahí llamado neoliberalismo. Contra la globalización como encarnación del único régimen político, del único sistema económico y del único pensamiento aceptable se dirigieron las críticas que antes iban dirigidas contra el capitalismo, la democracia “formal” o “burguesa”, el liberalismo.

El núcleo resistente, por así decirlo, se hizo fuerte en las universidades y en los centros de producción intelectual. El antiamericanismo que suscitó una política de recuperación patriótica, como la de Ronald Reagan, proporcionó nuevos argumentos. Los facilitaron las posiciones adoptadas por el nuevo conservadurismo en Gran Bretaña, con Margaret Thatcher, y por la Iglesia católica ante el totalitarismo, con Juan Pablo II. El socialismo accedió entonces a una nueva vida. Su vigor depende de la situación económica o de acontecimientos que susciten la movilización de los movimientos “altermundistas” o “antiglobalización”. Resulta significativo que una recopilación de ensayos escritos por Noam Chomsky en plena militancia contra la Guerra de Vietnam, fuera publicado en nuestro país, casi cuarenta años después, bajo el título –carente de ironía- de Los nuevos intelectuales (2006). Hoy en día estamos en la fase de investigación de alternativas a la democracia liberal, de nuevo calificada de “formal”, mediante el recurso a las redes sociales. La nueva ciudadanía se dispone a integrar nuevas formas de participación. La globalización intensificada por Internet y la revolución tecnológica habría hecho posible la utopía de la Ilustración y la auténtica rebelión de las masas, compuestas ahora de radicales libres.

La revolución, como quería Foucault, ha ganado de nuevo “deseabilidad”. Bien es verdad que ahora se trata más bien de una revolución conservadora, que tiene por objetivo defender los frutos del socialismo, entendiendo por socialismo –lo que es mucho entender para cualquier que conozca la historia de los consensos que lo fundaron- el Estado de bienestar. Fue más bien lo contrario. El Estado de bienestar en los países europeo tuvo por finalidad política evitar el socialismo real.

Del “clérigo” al hombre de letras

La crítica a la globalización no vino sólo de lo que quedaba (que era mucho) de la izquierda anterior a la caída del Muro. También procedió de algunos relevantes intelectuales que habían contribuido a articular las posiciones críticas y políticas contra el socialismo. Fue notable, en este sentido, la evolución de John Gray, que tras el hundimiento del socialismo abandonó sus posiciones liberales para situarse en un conservadurismo poco complaciente con la nueva situación que calificó, en uno de sus títulos más significativos, de Falso amanecer (1998). No fue el único. Aunque los motivos y las perspectivas son muy dispares, y en más de una ocasión irreconciliables, se encuentra aquí el núcleo de una reflexión que manifiesta su disconformidad con el nuevo régimen en la medida en que parece agotarse en la abstención moral, en el puro utilitarismo, en una deshumanización radical más o menos disfrazada de felicidad hedonista.

El freno a los procesos de privatización de la religión (o secularización, por utilizar un término más común) y la resistencia del islam a la modernización indican que lo que había triunfado en 1989 era algo más complejo de lo que una lectura puramente ideológica y política podía llevar a suponer. Las posiciones de Solzhenitsyn, después de 1991 y su retorno a su país, resultan muy significativas de lo que se empezaba a elaborar en la Rusia postcomunista. También lo fue la recuperación del confucianismo en China tras la muerte de Mao Zedong. En otro orden de cosas, las reflexiones del entonces cardenal Ratzinger sobre la necesidad de recomponer un consenso moral como única base posible para evitar el relativismo, el nihilismo o incluso la tentación totalitaria de las democracias resultan también significativas, sobre todo por haber sido realizadas en el momento en el que el desplome del socialismo real todavía no había dejado paso a un nuevo régimen político. Consideraciones muy abstractas, en apariencia, cobraban de pronto una relevancia práctica inmediata. El comunitarismo también encontró aquí un campo fértil de reflexión y el conservadurismo pudo desgranar sus argumentos contra un liberalismo sin alma y, otra vez, potencialmente destructivo (véanse los trabajos de Gertrude Himmelfarb.)

Anthony Giddens empezó a trabajar sobre el significado de la globalización antes de 1989. Sin embargo, lo que escribió en los años 90 abrió una reflexión distinta, ajena a la pura ideología, sobre lo que estaba ocurriendo. Como es sabido, Giddens describe la globalización como la situación en la que las personas han de elegir libre y conscientemente su identidad, que antes les venía suministrada por la tradición. La globalización es la Ilustración llevada a sus últimas consecuencias, en todas las esferas de la vida, incluidas muchas de las que hasta ahí se habían considerado fuera del alcance de la voluntad del ser humano. Aliada al progreso tecnológico y al gigantesco paso adelante en las condiciones de vida propiciado por la estabilidad económica y las democracias liberales a partir de 1940, la globalización así entendida abría todas las posibilidades imaginables de vida.

Giddens, como Deleuze, hablaba de “desterritorialización”, pero las consecuencias políticas que deducía de esta constatación eran muy distintas. El Estado de bienestar viene a ser para Giddens un sistema de seguros a todo riesgo, posible mientras se mantengan los consensos morales sobre los que se sustenta. Los cambios de los años sesenta y setenta, con el desplome de esos mismos consensos morales y la consiguiente ampliación ilimitada de la libertad, coloca tales exigencias sobre el Estado de bienestar que hacía necesaria la reforma de estos si es que se quería que sobrevivieran. Es esta crisis, que tiene su raíz en la revolución moral ocurrida y propiciada por las democracias liberales, la que da pie a las reformas de los años 80 y, por tanto, la que contribuye a la simultánea movilización de fuerzas responsable –al menos en parte- de la caída del Muro de Berlín.

La globalización, por tanto, no es la consecuencia del colapso del socialismo. Es una de sus causas y en vez de conducir a una actitud triunfalista, conduce a una interrogación moral y política sobre el sistema que acaba de salir victorioso, pero cuyas bases no son, quizás, tan sólidas como la reciente victoria parecía dar a entender. La propuesta de una “tercera vía” para el nuevo laborismo británico por parte del propio Anthony Giddens desembocó en la renovación llevada a cabo por Tony Blair en la estrategia de su partido y su gobierno. Blair glosó entonces lo que llamó la gran tragedia del siglo XX, que era el colapso del liberalismo, del que el New Labour debía aspirar a ser el heredero. La nostalgia de la socialdemocracia expresada por Tony Judt refleja una visión no del todo distinta de la realidad, aunque desde un punto de vista casi opuesto. Las reflexiones de Giovanni Sartori en la nueva edición de su Teoría de la democracia (1987) siguen también un rumbo parecido, aunque más centrado en la pura política. En Francia, Marcel Gauchet, en su monumental L’avènement de la démocratie (2007-2010) se ha interrogado acerca de los desafíos que plantea a las democracias liberales el éxito que alcanzaron al haber sabido convertir al Estado en la garantía inmanente y necesaria de la libertad individual. (Gauchet ha formulado una hipótesis relevante acerca del colapso del totalitarismo, que no se habría producido por la revelación de hechos conocidos de sobra, sino como consecuencia de un nuevo avance en lo que él llama la “salida de la religión”, que se lleva por delante lo que quedaba de la religión, incluidas las religiones políticas como el socialismo.)

También cambia la figura del intelectual. En vez del “clerc”, el “clérigo” en posesión de la verdad y heredero de una misión salvadora, el intelectual tiende aquí a evolucionar hacia otra más próxima al “homme de lettres”, el hombre de letras, apegado a su especialidad y más interesado en proporcionar elementos que permitan a la opinión pública formarse un juicio que en formular uno definitivo.

El “clerc”, aun así, no ha desaparecido. Incluso ha renacido a nueva vida en los últimos veinte años. En los años setenta, el intelectual se enfrentó prioritariamente a la tarea de reflexionar sobre el totalitarismo. Este papel fue luego evolucionando hacia la reflexión y el activismo, centrados en los derechos humanos (de cuya proclamación en París, en 1789, se cumplieron doscientos años en 1989). Como ha descrito Gauchet, el ciudadano y la ciudadanía parecen definirse cada vez más por su compromiso con causas (relacionadas, en sentido muy amplio, con los derechos humanos), que proporcionan una dimensión inmediatamente inteligible a la acción. Esta tendencia puede ir en detrimento de la política, que vuelve a estar desacreditada como el terreno turbio de todas las complacencias y todos los intereses. También simplifica la exigencia ante el poder y ante la propia acción, que puede dejar de tener en cuenta la complejidad de la realidad y, en otro sentido, la diversidad de la historia humana. Basta con enunciar una situación injusta que atañe a los derechos humanos para que aparezca con una claridad indiscutible la necesidad urgente del cambio. Con la ventaja añadida de hacer inútil la intermediación de la política, que aparece cada vez más como un ritual anticuado, opaco y sospechoso. La revolución informática e Internet, que estaban a punto de cuajar cuando cayó el Muro de Berlín, han proporcionado un horizonte nuevo a esta evolución.

En este punto, el intelectual queda convertido en un activista de “causas” más o menos célebres, pero globales de por sí. Esta evidencia, esta claridad y esta inmediatez lo apartan de su antigua vocación universalista y lo transforman en algo que se va pareciendo al papel de promotor de campañas de alta visibilidad mediática. El intelectual comprometido va adquiriendo a veces la apariencia del lobbista profesional, perfectamente respetable, como es natural, pero muy distinto del papel que el hombre de letras se solía asignar a sí mismo como mediador hacia la comprensión de una realidad complicada por naturaleza. Tal vez se encuentre aquí, retrospectivamente, una clave que ayuda a comprender por qué el papel de compañeros de viaje de la barbarie comunista sedujo a tantos intelectuales del siglo XX. El intelectual, que en principio está llamado a enfrentarse a la complejidad, ve su trabajo simplificado. Y en vez de la soledad del despacho universitario o del cuarto de trabajo, comulga con algo mucho mayor, infinitamente más exaltante y que le ofrece una gratificación inmediata. La antigua invitación marxista no ha perdido su atractivo, y lo que se ha llamado el viaje del logos al pathos, como si fuera a Citerea -una Citerea hiperjuvenil, tecnologizada y tan fuera de la historia como siempre-, sigue resultando una tentación difícil de resistir.

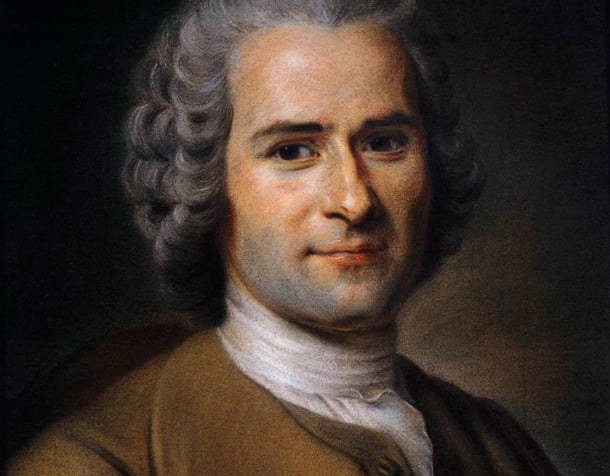

Hay que hacer una alusión, antes de terminar, al papel que tuvo la caída del Muro de Berlín en la renovación de un género literario, el de las memorias autocríticas. Es un género característico de los intelectuales, en particular de los intelectuales de izquierdas, desde El Evangelio en triunfo o Historia de un filósofo desengañado (1797), cuando Pablo de Olavide entonó públicamente la palinodia por los extravíos que le llevaron a aplaudir y participar en la Revolución Francesa. Rousseau, como es fácil de comprender, no anda lejos, y el género ha permitido a algunos intelectuales revisar críticamente su posición: véase, por ejemplo, François Furet y las páginas introductorias a El pasado de una ilusión (1995).

Algunas de estas memorias han permitido conocer mejor las raíces de la fascinación totalitaria de los intelectuales y, por tanto, también conocer mejor el propio totalitarismo. Es imposible soslayar la idea de que también ponen en juego las viejas trampas del amor propio, tan perseguidas y censuradas hasta el siglo XVIII y exploradas a partir de ahí como si fueran la vía más adecuada para conocer el fondo de la verdad y, tal vez, recuperar la inocencia.