«Dansons, Egon, dansons». La Bella Durmiente de Adolfo Arrieta

En el Reino de Litonia vive el joven y guapo Egon, príncipe heredero dedicado por lo fundamental a tocar la batería, lo que saca de los nervios a su padre, a darse baños de espuma y a bailar en las fiestas de palacio. También tiene una obsesión, inculcada por dos ángeles encarnados en su preceptor, que le lleva a dar paseos en helicóptero, y una arqueóloga que restaura ruinas más o menos antiguas. El príncipe está convencido que en lo más remoto y profundo de la selva (la selva como lo salvaje, o lo selvaje, como se decía hace mucho tiempo en castellano) que cubre parte del territorio de Litonia, está, oculto, otro reino. Es el Reino de Lenz, congelado en el tiempo desde el año 1900, cuando la princesa heredera, nada más cumplir quince años, se pinchó en un dedo cumpliendo así la maldición que le echó al nacer una bruja perversa. Han pasado cien años desde aquellos hechos (estamos en el 2000), y ahora el príncipe Egon está seguro que, arriesgándose en el territorio selvático, sacará al reino de Lenz de la hipnosis y rescatará a la hermosa princesa de su largo sueño.

Este es el argumento de Belle dormant (La bella durmiente), la última película de Adolfo Arrieta, ahora Ado Arrietta, cineasta madrileño y parisino que dio a conocer su primera película en 1965. Fue El crimen de la pirindola, en blanco y negro, seguida de La imitación del ángel. Ya por entonces Arrieta llevaba tiempo haciendo cine con cámaras caseras: nunca ha concebido la vida de otro modo, y por eso, aunque de aquellos primeros poemas visuales a La bella durmiente hayan pasado unos cuantos años y bastantes películas, sigue en pie la fidelidad a Cocteau, maestro de la modernidad, la elegancia, la libertad y el empeño, mantenido siempre, de atenerse a lo esencial, que siempre resulta ser lo más superfluo.

Como en Flammes y Le château de Pointilly, La bella durmiente cuenta una historia de forma –vamos a decirlo así- convencional, pero con precisión redoblada. Nada en la narración ha quedado al azar. El relato avanza como una demostración matemática, un pequeño juego en el que todas las piezas están en su sitio y responden a la lógica del cuento de hadas. Los cuentos de hadas siempre han estado presentes en la imaginación de Arrieta. Ahora, por fin, uno de ellos, el más conocido, toma la delantera: lo onírico ya no está (sólo) en las imágenes y en el montaje. Ahora está en la narración y en la naturaleza de los personajes, que viven y respiran en una dimensión propia.

Así que, un poco paradójicamente, Arrieta lleva la transgresión aún más lejos. No es una transgresión aparatosa ni con pretensiones de ninguna clase –menos que nada, políticas. El artista permanece fiel a su gusto por el humor, la elipsis, el sobreentendido, las identidades mudables y ligeras, tanto que sólo el cine, antes se habría dicho la película cinematógráfica y en este caso preciso Egon, el príncipe, pueden revelar. También sigue contando lo que siempre ha sido importante en su estética: cuanto menos, más, y en vez de una exhibición virtuosística y esforzada, las fiestas, el dejar correr el tiempo, bailar… las vacaciones perpetuas, que es aquello para lo que el príncipe Egon quiere rescatar a su princesa. Con Arrieta, las cosas siempre salen solas y nos evadimos sin esfuerzo al mundo de los sueños .

Por eso mismo todo queda impregnado de un humor que sin llegar a ser irónico, no deja de abrir una distancia –moderna, es decir pre-postmoderna- entre la mirada y la acción. El príncipe despierta a la princesa y antes de casarse con ella informa a los miembros de la familia real de Lenz que “se han perdido el siglo XX”, noticia que no perturba la regia tranquilidad de los recién devueltos a la vida real, nunca mejor dicho, para los que, intuimos de inmediato, el tiempo no existe, al menos no como lo conocemos nosotros.

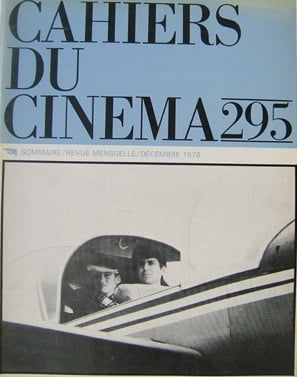

Portada de Cahiers du cinéma dedicada a Flammes, 1978

Eso es a lo que nos invita Arrieta: dejarnos tocar un momento por el ala ligera de la poesía, que siempre habla del amor y de las obsesiones amorosas, y deja de lado todo lo superfluo, todo lo que pesa… a riesgo de caer en lo insípido, que es otra de sus encantadoras características –muy de madrileño pasado por París. Por eso también las películas de Arrieta siempre han invitado, de forma muy civilizada y un poco insolente, muy comme il faut, a reflexionar sobre la naturaleza propiamente onírica del cine. La bella durmiente lo hace como nunca.