El imposible vencido. El Menéndez Pidal de Jon Juaristi

Maimónides, citado por Bernard Lewis, advertía a sus lectores que no se fiaran de los “libros de canciones y otros semejantes, que ni poseen sabiduría ni aprovechan al cuerpo, pero son sólo una pérdida de tiempo[i]. Lector de Aristóteles, Maimónides no se fiaba de los poetas para contar la historia, es decir las cosas tal como han ocurrido. No es una observación positivista. Maimónides no recopilaba los hechos, ni siquiera las antigüedades, como habían hecho otros judíos antes que él y luego harían los historiadores elevados a categoría de científicos. Además, Maimónides participa del desinterés por la historia de los judíos de la Edad Media. El aviso está dado, en cualquier caso. Quien ande en busca de la verdad hará bien en recelar de los poetas. En general, de la poesía.

Mitómanos

Jon Juaristi no es historiador en el sentido estricto, el que se exige desde que la ciencia histórica fue definida como tal en el siglo XIX. Eso no le impide haber manifestado desde muy temprano la misma desconfianza que Maimónides ante los poetas, la poesía y, en general, las leyendas, los mitos y la memoria. En su caso, la desconfianza le llevó a la confrontación crítica de los recuerdos, los mitos y las leyendas con la realidad de los hechos o, llegado el caso, con sus propias inconsistencias. Además de esta labor de depuración, el historiador de la memoria que es Juaristi también se ha interesado en los efectos de las construcciones de esta. Efectos políticos, muchas veces voluntariamente perseguidos, o antropológicos, al constituir esa materia legendaria, o mítica, el sustrato sobre el que se construyen o se reelaboran las identidades colectivas: desde los pueblos pre-históricos, los Estados y los imperios hasta las naciones.

En cuanto a la confrontación crítica, podemos poner esta labor bajo el signo del escepticismo. Procede seguramente del desengaño -temprano, gracias a Dios- padecido tras la adhesión juvenil a los postulados del nacionalismo vasco. El escepticismo, en este caso, no anula la obsesión, y es conocido el gigantesco esfuerzo que Juaristi ha dedicado a desmontar la mitología, es decir la historia inventada del nacionalismo vasco. Desde El linaje de Aitor (1984) hasta La tribu atribulada (2002), y aún hoy en muchas de sus colaboraciones periodísticas, está presente este furor iconoclasta que le ha llevado no ya a deconstruir, pero también a denunciar, en un tono que combina el sarcasmo con lo profético, una ideología tan repulsiva como es el nacionalismo, en su caso el vasco. En vista de la victoria política del nacionalismo en nuestro país, su trabajo no ha servido para gran cosa, pero permanecerá como un monumento a la dignidad, levantado en los mismos momentos en los que se llevaba a cabo la construcción de la “nación” vasca sobre la exclusión, el terror y tomando por materiales los inventados por esa misma mitología que Juaristi estaba desmontando.

En cuanto al segundo modo de enfrentarse al mito, no parece exagerado hablar de fascinación. Probablemente va relacionada con esa inflexión profética tan característico del autor y personaje Juaristi. Y es que de nuevo encontramos aquí una complejidad derivada de los diversos niveles de análisis en los que se sitúa su obra. Está, claro está, el interés por la forma en la que esas leyendas y esos mitos han construido la realidad. Por recurrir a una imagen que le gusta a nuestro autor, el discurso del mito puede ser arbitrario, como lo era el signo en la lingüística de Saussure (arbitrario quiere decir aquí no fundamentado en la realidad, aunque se le puedan encontrar motivaciones ideológicas y políticos). No es arbitrario, en cambio, en cuanto a la cadena de respuestas de toda clase que pone en marcha en la realidad, y más en particular en la vida de quienes lo asumen, más o menos conscientemente, como formando parte de su propia realidad. El discurso mítico cobra así consistencia, muy lejos de su arbitrariedad primera. En la vida social, porque crea identidades sometidas a sus leyes, que ya no son arbitrarias como lo era el signo primero. Y, además, en la vida individual -por así decirlo-, al constituir el discurso mítico la estructura sobre la que se construye esta, de la que no puede prescindir y que se expresa en ella sin que el sujeto individual llegue a tener plena conciencia de su presencia ni de su significado.

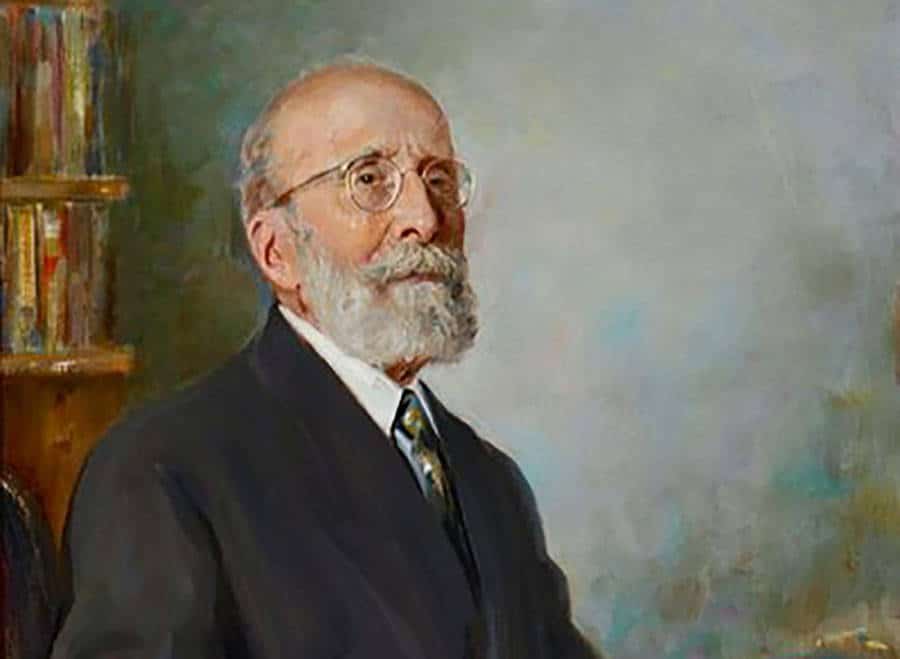

Así que en este segundo plano puesto bajo la advocación de la fascinación encontramos el análisis de los efectos del material legendario y del discurso mítico al mismo tiempo en la vida social, externa, y en la propia biografía. Nunca Juaristi ha intentado disimular -ni siquiera en sus libros de tono más distanciado, como El bosque originario (2000)- que su obra investigadora es también una inmersión en la subjetividad, un interminable autoanálisis, de intensidad variable, que se manifiesta, en cuanto a lo más superficial, en las anécdotas que relacionan al autor con el sujeto que trata. En el libro que aquí nos ocupa, que es la biografía intelectual de Menéndez Pidal, vuelve a aparecer en su vinculación con el protagonista gracias al estudio muy apasionado de algunas de sus obras; gracias a Diego Catalán, nieto del biografiado, cuyos cursos siguió en la década de los ochenta, y, más recientemente, por su relación con la Fundación Menéndez Pial.

Cierto es que la vinculación del autor con su tema se ha remansado en el universo menos salvaje e infinitamente más amable de la erudición pura y del olivar que sirve de escenario a su nueva aventura intelectual, en la antigua casa de Menéndez Pidal en el barrio madrileño de Chamartín. Aun así, eso no indica (en fin, no indica sólo), una forma de relajación. También señala un desplazamiento del interés, y del propio sujeto, desde los mitos delirantes de construcción de la nación vasca a la atmósfera más benigna en la que se despliega a la vez la materia legendaria -o mítica, si nos empeñamos- de la nación española, y, como no podía ser menos en Juaristi, la reflexión sobre sus efectos: personales, por mucho que las exigencias de la investigación erudita le sustraigan buena parte de su intensidad emocional, y políticos, en un sentido más noble y elevado, al poseer la nación española una entidad propia, de la que carece la nación vasca.

Tótems españoles

El camino hacia la nueva puesta en escena -escenario, drama (o comedia) y protagonistas- viene de lejos. Habiendo apurado, como historiador de la memoria, o mnemohistoriador, según la expresión de Jan Assmann, casi todas las derivadas de la mitología vasca, era llegado el momento de abordar un campo más amplio. También es continuación del primero por ser el fondo sobre el que este se desarrollaba y, sobre todo, por ser el antagonista en contra del cual se construyó la mitología nacionalista vasca. La reflexión sobre España era inevitable en quien se había dedicado de forma obsesiva al estudio de una construcción destinada prioritariamente, por no decir únicamente, a extirparla del espacio imaginario que estaba inventando. Y tal vez llevado del impulso que tantos frutos había dado en el campo de la construcción imaginaria vasca, Juaristi se lanzó al estudio de esa misma mitología en la dimensión española. Fruto de ese intento fue El reino del ocaso (2004) un trabajo de recopilación de los mitos fundadores de España, centrado -en una línea muy propia de la generación de Juaristi-, en los “vencidos”, que así es como el autor se refiere a los andalusíes, o españoles musulmanes, cuyos relatos míticos recorre en su trabajo. (.,..)

[i] Bernard Lewis, History. Remembered, Recovered, Invented, Nueva York, Touchstone, 1987, p. 23.

Seguir leyendo en Cuadernos de Pensamiento Político 84, 08-10-24