Gálatas 6:14

En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo.

San Pablo escribió la Carta a los gálatas en respuesta a un conflicto que dividía la comunidad cristiana de Galacia, en el centro de lo que hoy es Turquía. Había quien afirmaba que la conversión al cristianismo requería, para quien no era judío, el cumplimiento previo de la Ley, en particular la circuncisión. San Pablo comprendió que de aceptar aquello, el cristianismo no dejaría de ser una rama del judaísmo.

El tono apasionado de la Carta a los gálatas se debe a que San Pablo se adelanta en primera persona para aclarar un problema que le toca de muy cerca. Antes de la conversión en el camino de Damasco, había perseguido a los cristianos y luego, como ocurre en esta ocasión, se sintió obligado a dilucidar la relación entre el cristianismo y le judaísmo. El texto vibra con la tensión que san Pablo no disimula, al revés. Pablo es más judío que nadie y en cuanto al cristianismo, desde la conversión no hay nada en su vida fuera de eso. La sinceridad no reduce la teatralidad, al contrario. En la primera carta a los Corintios ya sugirió que los apóstoles son los protagonistas de un espectáculo grande y terrible.

En la Carta a los gálatas, explica que Cristo vino al mundo para acabar con la Ley, pero también para cumplir la promesa hecha por el Señor a Abraham. Los seguidores de Cristo, por lo tanto, han roto con el judaísmo, del que no son ni pueden ser un simple brote. Al mismo tiempo, se nutren de él. Los cristianos son los testigos de que se ha cumplido la promesa hecha a los judíos y de la que los judíos han sido los testigos hasta entonces. El cristianismo significa, más que el fin del judaísmo, su realización. La Cruz está plantada en la Torá. Con independencia de lo que se piense del argumento, la sensibilidad de San Pablo a la raíz judaica del cristianismo es una enseñanza de por sí.

Ese recorrido desde la Ley a la Cruz tiene, en los textos y en la actitud de San Pablo, algo de deportivo. En lo más alto del mundo, plantada en Jerusalén, la Cruz es el premio reservado a quien se decide a creer, como si hubiera emprendido una larga carrera o un combate exigente, y saca las consecuencias de la fe: el arranque de una nueva vida en la que la Ley se cumple por amor.

En el mismo impulso, la Cruz recuerda que lo que vale en la conducta de cada uno es la voluntad del Señor. Estar orgulloso de lo que hemos conseguido está bien, siempre que recordemos que lo que hacemos lo hace el Señor por nosotros. La antigua convicción judía de que las obras del ser humano son testimonio de Dios, de su grandeza y de su misericordia, alcanza ahora una nueva dimensión. Más que las obras –es decir aquello que hacemos porque estamos sujetos a la Ley- vale la fe. El premio llega cuando se comprende que todo depende de Él. Por eso la humillación en la Cruz es la más intensa exaltación del ser humano. La muerte en la Cruz es la derrota de la muerte.

También los signos de la Crucifixión sustituyen a los de la Ley. “Para ser libres, Dios nos ha librado”, escribe San Pablo en la misma carta, en letras grandes que trazó él mismo –según dice al final- quizás para subrayar la importancia que daba a sus palabras. La Cruz es la libertad que he ganado sin merecerla. El motivo de orgullo es que la grandeza y el amor de Dios se manifiestan en mí.

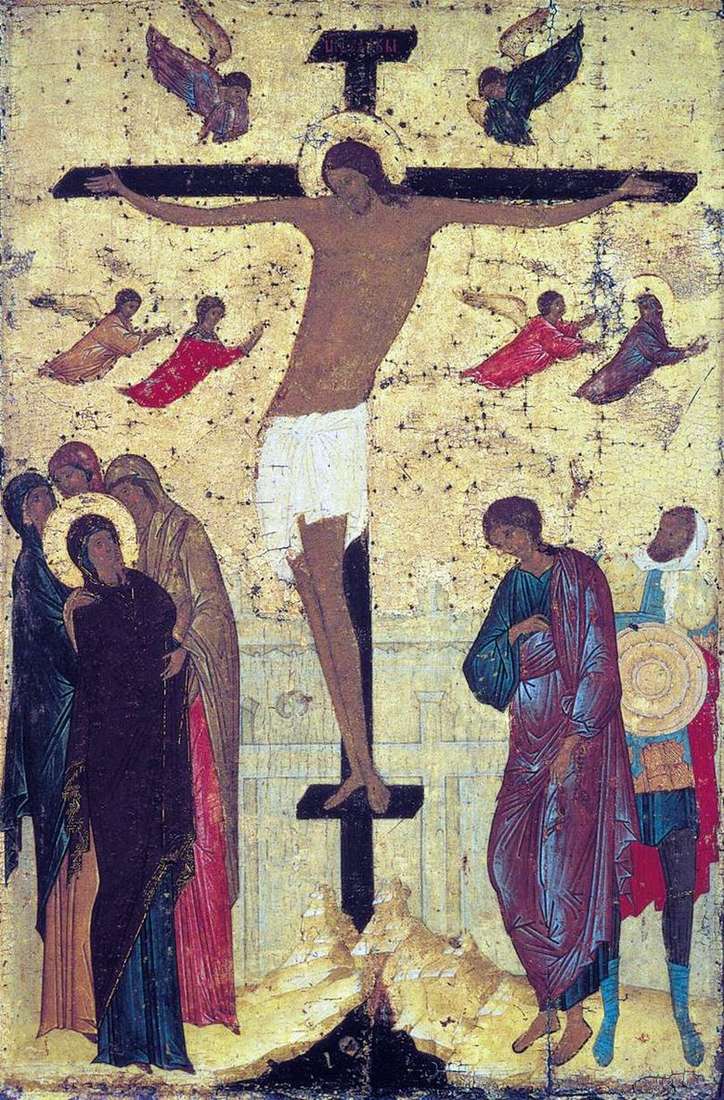

Ilustración: Maestro Dionisio, Icono de la Crucifixión