Elogio y defensa de España

Tras el proyecto de secesión de Cataluña hay una afirmación en positivo. Es la de que la nación catalana, que existe como realidad política e histórica, requiere por fin, llegada a su madurez, un Estado propio. Detrás de esta afirmación en positivo hay otra en negativo. Y es que la nación española no existe, o ha sido un fracaso. Lo demuestra, precisamente, el que “Cataluña”, es decir casi la mitad de la población catalana, esté convencida de que ha llegado el momento de romper con España y embarcarse en una nueva aventura política por su cuenta.

Nacionalismo

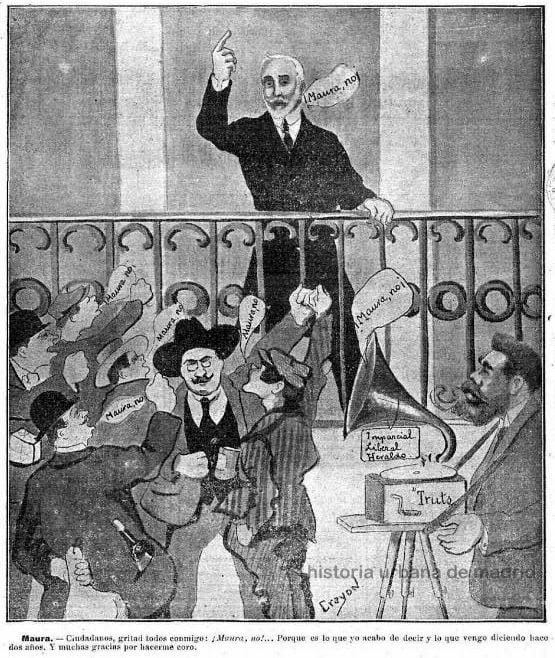

Estas ideas no son nuevas. Datan de hace un siglo, cuando la crisis general de las naciones europeas y de los regímenes constitucionales llevó a la aparición de los nacionalismos. Como el catalán, estos nacionalismos aspiraban a encontrar una forma nacional auténtica, no contaminada, por debajo de las estructuras políticas consideradas falsificadoras, cuando no corruptas. Sobre esa nación intocada y ajena a la historia se fundarían naciones verdaderas, limpias, sólidas, ajenas a la fragilidad y a la corrupción propias de los regímenes constitucionales, pluralistas, artificiales, demasiado mezclados y siempre contaminados.

Europa estas ideas quedaron desacreditadas después de la Segunda Guerra Mundial. Hasta hace poco tiempo, cuando los nacionalismos han resurgido con la crisis como nacional populismos, eran muy pocos los países europeos en los que el nacionalismo ha seguido teniendo algún crédito. Uno de ellos es el nuestro.

Hace un siglo los nacionalismos pintaron un cuadro apocalíptico de los regímenes constitucionales y las naciones liberales. Contradecía drásticamente la realidad de aquellas sociedades, todo lo libres y avanzadas que se podía ser por entonces, pero eso era lo de menos. Se trataba de convencer a la población de que el liberalismo político, económico y cultural, había sido un desastre –palabra con la que se resumió la España de entonces. Hoy ocurre algo parecido, y los nacional populismos de ahora se complacen en pintar un nuevo retrato de fracaso absoluto, como si viviéramos en el borde mismo de un precipicio al que nos empuja una sociedad desigual, injusta y, como siempre, demasiado mezclada. El antiguo anhelo de pureza del nacionalismo, siempre vigente en los discursos sobre la cultura, se combina ahora con la postmodernidad reivindicativa de las políticas de identidad. Todo vale con tal de crear y recrear identidades cerradas en sí mismas y con rasgos que se imponen a la persona y todo lo que en esta es imprevisible, mudable y complejo.

El éxito español

Que uno de los países en el que estas ideas se presentan con más fuerza sea el nuestro resulta sorprendente, porque en los últimos diez años, los españoles hemos conseguido grandes éxitos. Uno de ellos es el de la lucha contra el terrorismo. Aunque el problema de fondo, que es el del nacionalismo y sus derivas violentas, no se ha cerrado, sí que se ha conseguido acabar con la violencia política en el grado en el que se practicaba en nuestro país desde los años 70. Más aún, desde 2004 y hasta hace muy poco tiempo se había conseguido evitar los atentados yihadistas. Todo eso dice mucho de la excelencia profesional de quienes luchan contra el terror, y también del grado de cohesión de la sociedad española, sin el cual este éxito continuado habría sido imposible.

El otro gran éxito de estos años es la salida de la crisis. En 2012, pareció poner en jaque la solvencia del Estado y la capacidad de los españoles para gobernarse a sí mismos. De ahí arrancó el desafío secesionista que culmina estos días. Parecía que hubiéramos vuelto a la España de hace un siglo, cuando el nacionalismo, también el español, lo inundó todo con su negrura y su pesimismo. Hoy crecemos más que ningún otro país de la UE y creamos empleo –un empleo de calidad, conviene recordar: el éxito de los eslóganes destructivos no garantiza su veracidad- como ningún otro país europeo lo está creando. Hemos cambiado el famoso modelo productivo y nuevas generaciones de españoles, preparadas e informadas como nunca lo habían estado, son capaces de responder a los retos que se están planteando.

Los éxitos de los últimos diez años resumen todos los conseguidos desde la Transición y a la Constitución de 1978, respaldada, un 6 de diciembre de 1978, por el 87,78 por ciento de los votantes españoles (y entre los catalanes, el 91,09 por ciento). La palabra clave de aquellos años fue el consenso, un acuerdo de buena parte de las fuerzas políticas que plasmaba el estado de espíritu y la voluntad de los españoles de entonces: mirar al futuro, dejar atrás un pasado atormentado, confianza en la capacidad de todos para dar un paso adelante y emprender un camino de progreso y libertad.

La Monarquía parlamentaria

Se recuperaron así las instituciones y las formas de vida que habían sido desechadas cuarenta años como inservibles. La Monarquía hizo posible el complejo equilibrio entre la nación histórica y la política, y también entre el conjunto y los territorios con un fuerte sentido de su propia cultura y tradición. Volvió el pluralismo político y se creó, hasta hoy, uno de los sistemas más abiertos y liberales del mundo desarrollado, hasta el punto de no cerrar la puerta a ninguna idea. La representación política reflejó de forma equilibrada, y lo ha seguido haciendo desde entonces, los deseos de los españoles. Ninguna propuesta, ningún interés se ha quedado sin representación en el Parlamento. Y bajo unas instituciones estables, la economía española se ha convertido en una de las más prósperas y dinámicas del mundo.

La recuperación de la libertad y la democracia con la Monarquía constitucional dio un impulso decisivo a la reintegración de nuestro país en el mundo que es el suyo. Así es como España se incorporó a la OTAN, la clave de bóveda de la seguridad del mundo libre, y luego a lo que acabaría siendo la Unión Europea. Quedaban en entredicho los antiguos eslóganes sobre la excepcionalidad española –país “antimoderno” y esencialmente atrasado, ya se sabe- convertidos a esas alturas, si no hubiera sido por la vigencia del nacionalismo, en lugares comunes fosilizados. A todo esto siguió, como no podía ser menos, la inserción en un mundo globalizado. España, de vocación europeísta incontrovertible hasta ahora, lo abrazó sin reparos, con un consenso social y cultural de primer orden. Así es como hemos llegado a ser uno de los países más abiertos del mundo desarrollado.

Detrás de este éxito gigantesco, que ha sido ejemplo e inspiración para muchas sociedades de todo el mundo, está un país muy particular.

Alicante desde el Castillo de Santa Bárbara

España

La posición de España ha situado siempre a sus habitantes en una encrucijada: puerta de Europa desde África, guardiana del Estrecho, también ha sido la puerta de Europa hacia el Atlántico y de ahí al Nuevo Mundo y al Pacífico, océano español durante varios siglos. La geografía también ha inducido a una historia específica. Casi una isla, siempre nos hemos comunicado con el resto del mundo por mar y, con una variedad paisajística digna de un continente, la unidad conseguida a través de la historia resulta extraordinariamente sólida: sólo una voluntad específicamente destructora puede negar todo lo que comparten los españoles de cualquier parte del país. Se consiguió gracias a la voluntad, muy propiamente española, de seguir en la órbita occidental, europea y en su tiempo, cristiana. Es uno de los ejes –la Monarquía es otra, y otra el equilibrio de poderes- que hace de la historia de España algo inteligible, como apuntó Julián Marías. Hay una específica racionalidad en la historia de España que nos permite entendernos a nosotros mismos en términos que van más allá de lo meramente histórico, o tradicional o sentimental. Ser español, desde mucho tiempo antes de la creación de instituciones políticas de dimensión nacional, tiene un sentido comprensible y explicable, y ese sentido, vivido como aspiración, se ha ido cumpliendo hasta llegar a la España actual.

El régimen lingüístico de nuestro país también es original, con una lengua común y otras tres, con tradición cultural y literaria propia, vigentes en sus respectivos territorios. Por si fuera poco, el castellano, o español, acompañó a nuestros compatriotas en sus aventuras en el mundo y hoy podemos entendernos, sin el menor problema, con casi 500 millones de personas. No debe extrañar que un país que parece tener una intrínseca vocación global haya abrazado con tanta facilidad la globalización. Es lo suyo, y así como se mueve hacia afuera con facilidad, también está abierta a lo de fuera sin grandes problemas. La facilidad con la que se han integrado cinco millones de inmigrantes, sin tensiones graves ni pulsiones racistas, es uno de los muchos milagros de nuestro país.

Es extraordinaria la capacidad de la sociedad española para integrar lo nuevo en lo tradicional y, conservando y adaptando este, incorporarle sin rupturas formas nuevas de vida. Es única de nuestro país esta capacidad para combinar tradición y modernidad. Se manifiesta en todos los órdenes de la vida española, desde la familia y la solidez de los lazos intergeneracionales hasta la convivencia de la tecnología de punta con formas sociales cohesionadas (y profundamente vertebradores, por aludir a la desgraciada metáfora que Ortega importó del vocabulario nacionalista francés). También está en la base de esa alegría de vivir tan propia de nuestro país, tendencia natural a una sociabilidad sin barreras, que desafía cualquier pesimismo.

Todo esto se nutre de una convivencia de siglos, que rechaza casi por instinto cualquier idea de discriminación y acepta con naturalidad y amistad la presencia de quien no es como uno mismo. En nuestro país, sorprende la extraña dicotomía entre unas elites empeñadas en dividir y una población que se reconoce con naturalidad en la diversidad de formas de vidas. Ahí estaba, y sigue estando, la base del patriotismo. Partiendo de la dignidad esencial de la persona, propia de una cultura macerada en el catolicismo, y también de la intuición de que aquello que es de todos es propio de cada uno, constituye la base de la lealtad a una nación política que rechaza de plano la idea de enemigo y se niega a establecer diferencias insalvables entre quienes piensan de forma distinta. No hay mejor base al pluralismo político que esta disposición a la tolerancia y a la integración, tan propia de la cultura española. Que esta lealtad y su expresión hayan sido orilladas no quiere decir que no estén aún a disposición de quien quiera darles cauce.

La amenaza nacionalista

Todo esto es lo que está en riesgo estos días, con la secesión de Cataluña y el final de lo que hasta ahora hemos conocido como España. Buena parte de nuestros compatriotas, de los que han hecho y hacen una contribución esencial a nuestro país, pueden quedar borrados de nuestro lado y conceptualizados de extranjeros. En el siglo XIII, el cronista del rey Alfonso X el Sabio se dolía, en la Crónica general de España, de que la destrucción de su país había llegado, cinco siglos antes, no por la invasión de los de fuera, sino por la “desavenencia de los de la tierra que volvieron sus espadas unos contra otros, como si les atacasen enemigos”. Ahora también la ruptura de nuestro país, desgarrado desde dentro, tendría consecuencias difíciles de calcular, mucho más allá de los inmediatos, y casi insalvables, problemas económicos que causaría.

Como siempre, el nacionalismo ejerce su labor demoledora. Frente a él no cabe otra cosa que no sea el acuerdo, el pacto y el consenso, un consenso nacional que vuelva a dar una forma política liberal y democrática a una historia y una manera de ser que son su sustento natural.

La Razón, 01-10-17

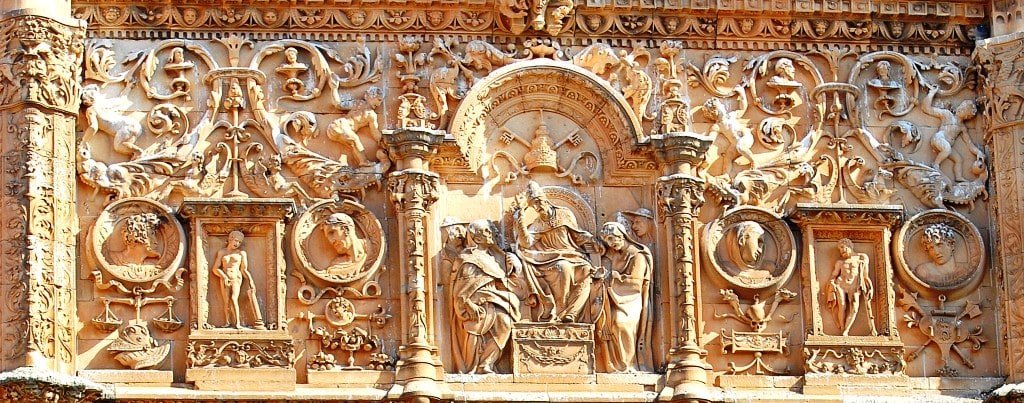

Foto: Fachada de la Universidad de Salamanca