La patria española: la Hispanidad. Ramiro de Maeztu (1874-1936)

De La libertad traicionada, Barcelona, Planeta, 1998.

«Yo soy un leproso”, le dijo Ramiro de Maeztu a Eugenio Montes al agradecerle un elogio que el periodista le dedicó en los años veinte. “Pero no vuelva a hacerlo -añadió-. No me cite, no me mencione. Es usted muy joven y no tiene derecho a que le cerque el silencio como a mí…”[1] Maeztu se refería a la intransigencia cínica y primitiva con que los intelectuales de izquierda suelen tratar -ningunear es la palabra adecuada- a quienes no comparten sus opiniones. Pero también aludía a la desconfianza que se obstinaba en manifestarle una derecha que se decía realista y negociadora.

Consciente de su aislamiento, Maeztu solía hablar en sus últimos años, los de la Segunda República, de su próxima muerte. “Me doy por muerto -solía decir-. Me aplastarán cualquier día como a una chinche entre los estantes de mi biblioteca.”[2] En julio de 1936, sus campañas antirrepublicanas alcanzaron al fin el éxito que se conoce. Tras el pronunciamiento, Maeztu buscó refugio en casa de un amigo, en la calle Velázquez. Arrestado el 31 de julio, pasó a un centro de detención para ser llevado luego a la cárcel de Las Ventas. Allí permaneció hasta la noche del 29 de octubre, cuando hacia las doce, unos milicianos que habían tomado la prisión en represalia por los bombardeos de las tropas sublevadas le hicieron salir de la celda. Se supone que lo asesinaron esa misma noche, probablemente en Aravaca, al norte de Madrid.

Maeztu no había encontrado una forma aceptable de vivir un cierto conservadurismo y su trayectoria, sin contar con la inconsistencia de algunas de sus posiciones, atestiguan la fragilidad a la que parece condenado. El terrible final, en cambio, demuestra su seriedad, la negativa a hurtarse a las consecuencias de sus actos. Maeztu no es de los que caen siempre de pie, como hubo muchos en su bando. Ingenuo, sin el menor sentido del humor, se responsabilizó de todo y hasta las últimas consecuencias. Se decía cobarde y temía no ser capaz de morir con dignidad.[3] Lo que se sabe de sus momentos finales, ya descartado todo lo que debe de ser pura leyenda, asegura que no fue así.

La vida de Ramiro de Maeztu resulta accidentada desde el primer momento. Era hijo de una acaudalada familia de Álava, donde nació en 1874. Preceptores, institutrices, criados… nada le faltó a aquel niño al que su padre, amante de lo anglosajón hasta el punto de casarse con una muchacha inglesa, sometía a una exigencia durísima. Todo se hundió con la ruina de la familia. El dinero de los Maeztu procedía de Cuba, donde el abuelo de Ramiro había fundado varios prósperos ingenios de caña de azúcar. Su padre, cubano de nacimiento, tuvo que volver a la isla para poner orden en unos negocios que entraron en crisis a finales de la década de los ochenta por la inestabilidad política, el cierre de los mercados norteamericanos y la supresión de la esclavitud. No lo consiguió y la ruina llegó tan deprisa que Maeztu tuvo que abandonar sus estudios, tal vez más gustosamente de lo que se ha dicho. Nunca pudo ya compensar la ausencia de formación académica.

Primero marcha a París, donde entra a trabajar en una casa de comercio. Le despidieron por mostrarse más aficionado a las ensoñaciones que a las realidades prácticas. Decide entonces, en 1891, irse a Cuba, donde ejerció múltiples oficios, entre otros el de leer en la sala de trabajo de un molino. Estaba claro que Maeztu no servía para los negocios y tras varios años de dar tumbos por América Central, su madre lo llama a España. Vuelve en la bodega de un trasatlántico y su llegada a Bilbao coincide con la noticia de la muerte del padre, ocurrida en Cuba. La madre abrió una academia de idiomas para los hijos de la buena sociedad bilbaína y animó a su hijo Ramiro a que siguiera lo que parecía su única vocación: escribir.

Así fue como, tras varios años de tropiezos, Maeztu encontró su camino. Dos años después, en 1897, ya estaba en Madrid ejerciendo de periodista. Joven, de porte aristocrático, con una voz profunda y engolada, de gestualidad desbordante, Maeztu parecía condenado al éxito en el ambiente más periodístico y bohemio que intelectual del Madrid de fin de siglo. Estaba hecho para la vida de café, tertulias y redacciones de periódicos, donde se forjaban reputaciones y prestigios con sólo un gesto o una salida de tono: una vida desordenada, sin más horario que el que imponía la salida de los periódicos, y sin otra exigencia que la de saber navegar en medio de la inmoralidad más completa.

Maeztu supo guardar el rumbo, y pronto formó parte del grupo denominado de los Tres, junto con los también llegados de la periferia española, Baroja y el futuro Azorín. De no ser por la categoría literaria de sus componentes, las andanzas regeneracionistas del grupo, anecdóticas, ultraminoritarias y extravagantes, habrían acabado en una nota a pie de página de algún volumen de erudición considerable. Aun así, queda la sincera preocupación patriótica de los tres amigos. El tema candente era Cuba, sobre todo para Maeztu, que lo conocía de primera mano. Su posición es tajante, como aparece en algunos de los artículos más feroces a los que dio motivo el conflicto. Del envío de un cupo de soldados a Cuba afirma que, al ser éstos proletarios, al menos servirá para mejorar la clase, por selección de los más fuertes. Desde el principio, antes incluso de la intervención norteamericana, da la guerra por perdida, pero también comprende todos los obstáculos que hacían muy difícil la retirada.

Se ha hablado de la irresponsabilidad de una prensa demagógica, de la cobardía del Gobierno liberal que no supo contener la ola delirante, de la actitud anacrónica e irreal de la sociedad española. El caso es que los españoles no querían darse por vencidos sin luchar. Maeztu, contrario a esta posición, llegó a considerarla tan respetable que se alistó en un regimiento destinado, eso sí, a defender las islas Baleares de un posible ataque norteamericano. Una vez desembarcado en Mallorca, el regimiento se encontró sin nada que hacer. Maeztu aprovechó su estancia para escribir algunas crónicas entre heroicas y humorísticas.

Pero queda el gesto, que explica la soltura con la que supo afrontar una situación difícil. Al fin y al cabo, fue de los escasos intelectuales que empuñaron un arma, como tenían que hacer quienes no podían pagar las mil quinientas pesetas que garantizaban una plaza para contemplar la carnicería desde la barrera, y, si se terciaba, ejercer de crítico. Si alguien se tomara en serio el patriotismo de los españoles de 1898, probablemente encontraría más de un rastro de mala conciencia en la literatura muchas veces turbia del Desastre.

El “anonadamiento sombrío y desesperado” en el que dejan sumido a Maeztu las derrotas de Cavite y de Santiago de Cuba se traduce entonces en tremendos denuestos contra los valores que acaban de hundirse con la flota española: contra la tradición, equiparada al culto de las cosas muertas, contra “la joroba de heroísmo suicida” y en el fondo contra la vieja España, “este país de obispos gordos y generales tontos”.[4]

En la España de 1898 no queda nada: ni universidad, ni crítica, ni voluntad de trabajo. Despoblada, atrasada, ignorante, envilecida por el sistema de recomendación y el compadreo, nada hay que esperar de ella. Es inútil pensar en el ejemplo de Francia, dispuesta a la regeneración después de la derrota que le infligió Prusia en Sedán. La España vencida en Santiago de Cuba sólo merece una despedida: “Dejémosla morir.”[5]

Maeztu insinuó, no sin ingenuidad, la posibilidad de un patriotismo crítico. [6] Seguía la tendencia e incluso el vocabulario acuñado por Unamuno y por Joaquín Costa, por quien sentía auténtica veneración. Claro que si Maeztu, a los veinticuatro años, se deja llevar por la sugestión patética, su juventud y su energía le inducen a no dejarse encerrar en ella. La cultiva, pero pensando en otra cosa: en esa España nueva a la que hace referencia el título de su primer libro (Hacia otra España), que recopila los artículos escritos en estos años. Maeztu, como por entonces todos los miembros de su generación, se interesa poco por la vida política. Ni los intentos regeneracionistas impulsados por el Partido Conservador, ni el avance del proteccionismo, ni la incapacidad de los liberales para ofrecer alternativas aparecen en sus escritos.

En cambio, sí que presta una atención sostenida a algunas de las grandes cuestiones sociales y económicas del fin de siglo. En primer lugar, a la cuestión obrera. Maeztu se dice “escritor socialista” y recomienda a sus contemporáneos la lectura de Marx.[7] Muy alejado de la beatería de Unamuno, lo que le interesa del socialismo es lo que tiene de palanca para mover a una sociedad. Le horroriza la pasividad de los trabajadores españoles, su falta de dignidad y de orgullo, su servilismo ante los patronos y ante la propaganda anarquista, arrolladora en países pobres, como el nuestro.

También toma partido, y con qué pasión, ante un hecho social y político que el Desastre contribuyó a desencadenar, como es el regionalismo. Cualquier reivindicación nacionalista local le parece un camino seguro de retroceso y empobrecimiento. En este punto, su posición no variará nunca. Ante las reivindicaciones vascas, Maeztu, como Unamuno, abomina de lo que considera puro arcaísmo y recoge, pero al revés, uno de los argumentos favoritos del regeneracionismo nacionalista: en el origen del separatismo están las ambiciones frustradas de unos aspirantes a funcionarios que no han logrado colocarse en la Administración del Estado español. Una hipótesis que no resulta del todo estéril, sobre todo si se recuerda lo ocurrido años más tarde, ya casi a finales del siglo XX.

Pero lo que cuenta en este asunto es el punto de vista económico: el País Vasco y Cataluña, pletóricos de riqueza, han de fomentar el progreso del interior de España y abrir un mercado para sus productos, sobre todo ahora que ha desaparecido el de ultramar. Maeztu, muy a tono con Unamuno, llegará incluso a hablar de la necesaria colonización de la meseta castellana.

En la misma línea, presta un apoyo sin condiciones a los movimientos regeneracionistas inspirados por Joaquín Costa. Le interesan por lo que tienen de afirmación de la sociedad española. Como las clases medias que Costa quería movilizar (recuérdese la crudeza del eslogan de Barbastro: “La patria nos cuesta a los españoles más de lo que vale”), Maeztu atribuye buena parte de los males de España a un Estado parasitario. El Estado español sólo sirve para engullir los recursos del país, esterilizar sus energías y acabar con cualquier impulso renovador.

“La ‘golfería’ se traga la nación y la raza. Cada español –remacha con rotundidad clásica- se ve obligado a sostener tres vagos: un hijo suyo, un general y un magistrado.”[8] Esa cuestión, la del Estado, es nuestra verdadera cuestión social, como reza el título de uno de sus artículos de estos años. Ante eso, Maeztu propone una solución drástica: “Resulta más patriota el comerciante que defrauda mil duros a la aduana, que quien los paga respetando el arancel.”[9] Lo único que se le puede pedir a ese “asilo de bohemios, de tullidos y de vagos que se llama Estado” es “que no estorbe”.[10]

Digno de Larra es un artículo en el que Maeztu imagina a Costa miembro del Gobierno y encargado de la tarea titánica de modernizar España. Lo primero que hace el flamante ministro es lanzar un empréstito para financiar su proyecto de política hidráulica. “(Entonces) se cierne sobre la millonada del empréstito concertado para construir los canales de riego la turba infame de nuestras direcciones generales, gobiernos civiles, cacicatos de región y de distrito, delegaciones de Hacienda, juzgados, audiencias, escribanías, registros de propiedad, notarías, bufetes, alcaldías, diputaciones, subagencias, empleados, cesantes, huérfanos, procuradores, alguaciles, curas castrenses, bedeles, periodistas, usureros y demás alimañas, que sobrevivirán, probablemente, al advenimiento de don Joaquín Costa. Este cacique solicita por medio de los ministros de tal y cual que vaya un canalito por su finca -situada a cien kilómetros del río. Aquel joven se contenta con un modesto empleo de capataz, que no le impida vivir en Madrid. Los pobrecitos padres calzados que tienen su convento en la meseta de una sierra, demandan, por medio del arzobispo de Benisicar y del confesor de otra señora, que, aprovechando el río que corre al pie del monte, se les “suba” un ligero ramalillo. Entáblanse varios miles de pleitos, a propósito de expropiaciones, entre los dueños y ahogados de terrenos y el Ministerio de Fomento, en los que entiende el Consejo de Estado y el Tribunal de lo contencioso. A los seis meses, Costa gira una visita de inspección minuciosa. Aquí los ingenieros y capataces continúan ‘tomando sus medidas’. Allí figuran en nómina trescientos jornaleros que no trabajan. Allá la extracción de cada metro cúbico de tierra cuesta igual volumen de oro… A la postre, de no empuñar el señor Costa la lanza del Cid Campeador, ha de rendir sus aspiraciones ante la holganza, el latrocinio y la miseria generales.”[11]

Cabe preguntarse si Maeztu, a pesar de las declaraciones de fe que vertió en otros textos, confiaba de veras en la sociedad que así retrataba. En cualquier caso, el descalabro de los movimientos regeneracionistas, el fracaso del intento gubernamental de Francisco Silvela y el único éxito de todo este triste panorama, que es precisamente el del catalanismo político, le mueven a una actividad más frenética todavía. Se lanza entonces a la campaña anticlerical, que culmina con el escandaloso estreno de la Electra de Galdós en el Teatro Español, organizado en buena medida por el propio Maeztu. De estos años datan sus atrocidades comecuras (“¡Abajo los jesuitas!”, fue el grito de guerra del estreno de Electra) que Azaña le recordará en tiempos de la República, cuando Maeztu se proclame el más aquilatado representante de la ortodoxia católica.

Entonces atribuirá este desenfreno al desequilibrio entre la España deseada y la real. Pero en el fondo de esa actitud no late sólo descontento e insatisfacción. El antitodo, “anticatólico, anticristiano y antilibrepensador, antirrepublicano y antimonárquico, anticonservador y antiliberal, antitradicionalista y antidemócrata”, se niega a la resignación. Lector de Nietzsche, entusiasta del culto a la energía, Maeztu participa de esa exaltación de lo juvenil y lo novedoso que suele teñir de vetustez los principios de las carreras más prometedoras. En su caso, no lo consigue del todo. “No me gustan las patrias humildes”, termina con brillantez ese mismo artículo.[12]

Baroja, que dijo de él que iba camino de ser un energúmeno y un hombre absurdo, afirma que fundó un periódico llamado El Disloque, en el que criticaba a todo bicho viviente. Aquello fue “el infierno”, según el propio Maeztu. Acabó de pronto, tras un bastonazo que el apasionado periodista propinó, sin mediar la menor provocación, al hermano de un cronista que había publicado una reseña crítica sobre Valle-Inclán. El agredido tuvo que pasar un mes en la cama, y Maeztu, marcharse a Londres.

Lo hizo como enviado de La Correspondencia de España, un diario serio y burgués. Poco después, La Prensa, un periódico de Buenos Aires, lo nombraba también representante suyo. Maeztu conseguía una posición relativamente holgada y pronto se advirtió en él la influencia del nuevo ambiente. En sus artículos elogia la sociedad inglesa, confiada en sí misma, segura de su poder, creadora. Pasado algún tiempo, habla incluso del silencio de Londres, recordando entonces, como si de un pasado remotísimo se tratara, su vocinglera y estrepitosa juventud madrileña.[13] Pero esto es típico en él. No es que Maeztu traicione su anterior natural; es que se olvida de él, como si nunca hubiera existido. Rehace, íntegra, su manera de ser y con ello renace a nueva vida. Cuando se le recuerda cómo era antes, se queda asombrado, sin saber qué decir. El recordatorio le duele como si de una injusticia se tratara. ¡Pero si yo ya no soy así!, protesta. No le falta razón, pero como le gusta a rabiar la polémica, su actitud abre un nuevo flanco a sus adversarios, encantados de descubrir tanta candidez en quien presume de fiereza.

Por ahora Maeztu empieza a aburguesarse. Se instala en un barrio respetable, se compra buena ropa y pule su estilo, cada vez más terso y más clásico. Con los años, la respetabilidad se filtra hasta las ideas. En 1908, Azorín y Ortega mantienen una polémica acerca de la respectiva importancia de las ideas y los individuos en la política española. Azorín, con suave ironía, se queja de que los programas están cobrando un papel demasiado relevante, mientras que Ortega aduce, con petulancia juvenil no menos característica, que lo que falta en España son justamente hechos y conceptos.

Maeztu, compañero de Azorín pero amigo de Ortega desde muy joven, cuando juntos comentaban a Nietzsche durante sus interminables paseos madrileños, se inclina por una posición… intermedia. Ni excesivo personalismo, ni abstracción completa. Recuerda a Ganivet y sus afirmaciones sobre las nefastas consecuencias que en España suelen tener las ideas que el granadino llamaba “picudas” (o sea, demasiado claras, nítidas hasta lo hiriente) y reivindica, muy en su papel de exiliado en la bruma londinense, la eficacia de las ideas neblinosas (“redondas”, según la chistosa terminología ganivetiana).[14] A pesar de su recién estrenado papel de gentleman, Maeztu no es capaz de resistirse a la polémica y caerá en la tentación de responder a Unamuno, lanzado por entonces en su furibunda campaña de “africanización” de España. La discusión se entabla sobre un tema aún más abstruso que el de las ideas “esfumadas” o “picudas”, pero que entonces había cobrado actualidad a causa del enorme esfuerzo que estaba realizando Japón por incorporarse a la cultura occidental. ¿Podría hacer España lo mismo? Más aún, ¿debería hacerlo?

Como siempre, las posiciones de Unamuno remitían a una reflexión individual, ajena a lo que en apariencia era el motivo del debate. Pero Maeztu decide tomárselo en serio, y adelanta una posición clara, en la que la defensa de la razón y la objetividad acaba por convertirse en un ataque a cualquier forma de egotismo y culto al yo. “Lo que vale en Unamuno, lo que vale en todo hombre, es lo que tiene de no egoísta y de no egotista, el espíritu de verdad y de sacrificio. (…) Lo que hay que proponerse es servir a los demás. Y lo demás -gloria, riqueza, éxito- se nos dará, si se nos da, de añadidura.”[15]

El ex nietzscheano enragé reivindica, frente al orgulloso libre examen individual de Unamuno, las virtudes de la humilde sumisión a las jerarquías morales… Todo esto desemboca, como no podía ser menos, en un gran elogio de la europeización de España. De Costa, Maeztu había tomado el ejemplo del luchador y las grandes propuestas modernizadoras. Ahora vuelve a un aspecto un poco postergado: el de la europeización. Europeizar es infundir en España la dosis mínima de racionalidad que hará de ella un país moderno. España, ya lo sabemos, no lo es. Se quedó, pese a todas las apariencias, en el siglo XV. Pero para dar el salto necesario, hay que empezar por europeizarse uno mismo. Para ello Maeztu, muy influido por Ortega, pasará una temporada en Berlín y en Marburgo. Allí sigue los cursos de los filósofos kantianos que tanta influencia tuvieron en la juventud de Ortega.

Intenta, según dice, hallar un sustrato filosófico a su trabajo periodístico, y lo encuentra, a pesar del tiempo que ha de dedicar a éste. (“Los periódicos -dice en carta a un amigo- me están comiendo vivo, literalmente”)[16]. Para expresar sus progresos intelectuales, acuñará una frase increíble. Lo más desconcertante es que la repetirá, con esa absoluta ingenua seriedad que le es característica, muchos años después: “El suceso más importante de mi vida -escribió en 1933- fue, tal vez, la alegría que tuve al cerciorarme de la existencia de los juicios sintéticos a priori.”[17]

La confesión, por así decirlo, corrió como la pólvora por las tertulias madrileñas, pero a pesar de la rechifla general, Maeztu se atuvo a su descubrimiento. En la doctrina de Kant había encontrado una base en la que fundamentar una concepción del mundo con solidez, estabilidad y consistencia. La generación de fin de siglo a la que él pertenecía había accedido a la vida adulta en pleno naufragio de todos los valores. Ése era el auténtico Desastre del 98. Nada quedaba ya de las antiguas certidumbres. La razón había acabado con la fe y luego había terminado por destruirse a sí misma. Tras el cataclismo, la realidad se había vuelto inaprensible. Sólo quedaba el culto al yo, el egotismo desenfrenado. Aquello era, en términos castizos, el disloque. Pero como antes Londres le había abierto las puertas de una nueva vida, más reposada y serena, la escuela kantiana de Marburgo le enseñaba ahora que el mundo era real, que no todo era puro subjetivismo, que las cosas tenían una existencia de la que se podía fiar.

Por de pronto, y aparte de sus expresiones de dicha, el alivio le conduce a la autocrítica, traducida en varios artículos sobre lo que pronto Azorín bautizará como “generación del 98”. A sus componentes, entre los que se incluye, les ha faltado disciplina y les ha sobrado, en cambio, afición a la crítica negativa y a la labor de destrucción. Más que creadores, han sido tertulianos. Si algo han dicho de positivo, son simples coartadas: “Nos hemos pasado todos estos años en inventar excusas para no hacer nada: que si el sol, que si la raza, que si la tradición, que si el genio español…”, afirma en una célebre conferencia que pronuncia en el Ateneo de Madrid, en 1910.[18]

Más adelante insistirá en lo mismo: “’No hay un hombre’, dijo Costa; ‘No hay voluntad’, dijo Azorín; ‘No hay valor’, Burguete; ‘No hay bondad’, Benavente; ‘No hay ideal’, Baroja; ‘No hay religión’, Unamuno; ‘No hay heroísmo’, exclamaba yo, pero al siguiente decía: ‘No hay dinero’, y al otro, ‘No hay colaboración’. Nuestras palabras se contradecían, se anulaban.”[19] Maeztu inicia una crítica política de su propia generación de entre las más duras de las muchas que ha merecido el grupo. Acabará convertida en uno de los lugares comunes más cursados del progresismo español, deudor en esto del teórico de la hispanidad. Según esta interpretación, la generación del 98 redujo los problemas de la sociedad española a uno metafísico, previo e irresoluble, como es el del ser de España. Pero la pregunta sobre qué es España sólo puede desembocar en una posición estetizante o en una actitud crítica y negativa. En ambos casos, cierra el camino hacia la acción positiva sobre la realidad española.

Pero eso es lo que a Maeztu le interesa, sobre todo. La estancia en Londres le había llevado a descubrir las virtudes del parlamentarismo democrático, alejado de la heterodoxa variante española, y a finales de la primera década del siglo se declara “libre-socialista” o “libero-socialista”, una síntesis improbable, pero que había empezado a parecer hacedera unos años antes, entre liberalismo político y socialismo económico.[20] Era la rectificación o superación de lo que se ha llamado liberalismo manchesteriano, o doctrinario, o negativo, con la incorporación a la vida pública de algunos grandes temas hasta entonces apartados de ella: impuesto sobre la renta, redistribución de la riqueza, previsión social… puesta en cuestión, incluso, de la propiedad privada. Maeztu, fascinado por todas estas novedades, resulta ser en estos años algo parecido a un socialdemócrata templado.

Intervendrá directamente en cuestiones políticas españolas, y recomienda lo que llama la “táctica liberal”, que consiste en la formación de un nuevo partido capaz de superar a un tiempo el liberalismo y el republicanismo clásicos.[21] Si las nuevas generaciones deben considerar superado el liberalismo del siglo XIX, también han de comprender la accidentalidad de las formas de gobierno y mostrarse dispuestas a colaborar con la Monarquía, elaborando al mismo tiempo un programa que sea “la realización de la doctrina liberal y democrática”.[22] Hay que crear una nueva oligarquía, una “aristocracia orgánica, viva, real, elemento de conservación y dirección de la sociedad, guardadora de sus tradiciones de buen gobierno, dotada de una elevada cultura moral e intelectual”.[23] Se habrán reconocido los motivos orteguianos, aunque con una particular insistencia en la importancia de la democracia.

Maeztu prestará su apoyo a la Liga de Educación Política promocionada por el joven filósofo, y luego al Partido Reformista, creado como renovación del republicanismo: un nuevo posibilismo para el reinado de Alfonso XIII, aunque sin un Cánovas que supiera aprovecharlo. Los jóvenes reformistas reconocerán su magisterio y el papel de puente que juega Maeztu entre la generación del 98 y la posterior del 14, en un banquete homenaje que le ofrecen en 1910 y en el que participan, entre otros, Américo Castro, Azaña y Ortega. Este último le dedica su primer libro, Meditaciones del Quijote: “A Ramiro de Maeztu con un gesto fraternal”. La dedicatoria al apestado desapareció en ediciones posteriores.

Maeztu ya había iniciado la evolución que acabaría distanciándole de sus jóvenes amigos. Desde sus posiciones vagamente socialdemócratas, estaba acercándose a otras más socialistas, próximas a lo que se llamó fabianismo, una doctrina elaborada por un grupo de intelectuales preocupados por el bienestar de las clases trabajadoras. El interés de Maeztu por los asuntos sociales le llevó a ponerse en contacto con otro grupo, también intelectual, que editaba la revista The New Age. En sus páginas se criticaba al mismo tiempo el individualismo y el intervencionismo estatal: frente a la omnipotencia del Estado reforzado por la Revolución, la atomización de la sociedad a la que conducía el capitalismo sólo podía llevar a una nueva forma de tiranía mucho más atroz que cualquiera de las ya conocidas.

El ideario de The New Age apuntaba, en la visión crítica de las consecuencias de la revolución, una reflexión de fondo sobre el totalitarismo inminente, y proponía para contrarrestarlo la consolidación de los cuerpos intermedios, en particular de formas de sindicalismo descritas como la resurrección de los antiguos gremios. The New Age recuperaba la crítica a la modernidad propia del pensamiento conservador y buscaba su inspiración en una Edad Media descrita como el paraíso de las singularidades: sin apenas Estado, con una multiplicidad de poderes siempre en equilibrio precario, en conflicto, sí, pero un conflicto nacido de la autonomía y la voluntad de independencia y libertad.

Así es como Maeztu, que reivindica por estos años la europeización de España mediante un instrumento político moderno, empieza a interesarse por las doctrinas conservadoras. No hay en esto contradicción alguna. Desde el año 98, los intentos más serios de modernización de España venían del campo conservador. Recuérdese el breve episodio protagonizado por Silvela, el trabajo de los catalanistas, las teorías de ese conservador irremediable que fue Costa, o el ensayo nacional de Antonio Maura, que Ortega contribuyó a hundir desde El Heraldo de Madrid, un periódico en el que colaboró Maeztu durante la bestial y antidemocrática campaña del “Maura, no”. La izquierda, como suele ser costumbre, jugó en estos años un papel eminentemente reaccionario. La Primera Guerra Mundial precipitará la evolución. Maeztu, que se encuentra en Madrid, regresa a Londres en cuanto se declara el conflicto. Participa en él como corresponsal, alistado en el ejército británico. La anglofilia y el entusiasmo por la capacidad de respuesta de los ingleses le inspiran unas páginas de las más vivas y emocionantes que escribió nunca.

A pesar de su antigermanismo radical, permanece un poco al margen de la polémica que se está desarrollando en España entre intervencionistas y neutralistas. Para él, la guerra presenta matices más personales. En el frente francés, asiste a la muerte de un amigo del grupo The New Age, creyente y alistado voluntariamente en el ejército. El conflicto ha dejado de ser un escenario abstracto donde se dirimen valores generales para convertirse en una experiencia directa del sufrimiento. Quizá en aquel momento le asaltó la tentación pacifista, pero el pacifismo es una forma de insensibilidad moral, una anestesia voluntaria que requiere una falta de delicadeza de la que Maeztu era incapaz. La muerte de su amigo T. H. Hulme, injusta, en cierto modo arbitraria, renueva su lealtad a la causa aliada y le aboca a una reflexión global sobre el significado de la guerra.

De estos momentos dramáticos data lo que él mismo llama su “conversión”, y que se refiere sobre todo al arranque de un largo proceso intelectual de final impredecible. En estos años publica, primero en inglés y luego en español, La crisis del humanismo. La Gran Guerra es el fin de un mundo y el principio de una nueva era. Se ha agotado la moral surgida con el Renacimiento. Entonces se impuso una ética subjetiva, el humanismo, que hizo del hombre el centro del universo. Quedaron abolidos los valores universales, reconocidos por todos como valores objetivos, y el mundo moral se abismó en el relativismo. Pero la era de desintegración que se abrió entonces y culminó a finales del siglo XIX ha llegado a su punto final. La Gran Guerra demuestra la necesidad de restaurar un sistema de valores independiente de la subjetividad. De una ética basada en la libertad individual, se está pasando a otra fundada en el sacrificio.

Lo que Maeztu describe, con alguna torpeza y más de una ampulosidad, es algo muy parecido a lo que Ortega diagnosticaba en esos mismos años: el fin de la Edad Moderna. Con ella entran en crisis, al mismo tiempo, el estatismo y el individualismo. Políticamente, esta mutación de fondo se manifiesta en unas posiciones oscuras y muy difíciles de entender. Maeztu acusa a Alemania de defender una forma extrema de subjetivismo que requiere la sumisión absoluta al Estado. Para contrarrestarlo, defiende la democracia, que resulta ser garantía de autoridad, al igual que el gremialismo y otras formas de autonomía de lo social. Pero contra éstos actúa a su vez el liberalismo, disolvente y atomizador, consecuencia también de una ética basada en criterios subjetivos.

Maeztu se ha embarcado en una empresa imposible: el intento de establecer las bases de lo que llama una “política objetiva”.[24] Pero su seguro fracaso no la condena a la esterilidad, al menos en cuanto a la reflexión intelectual. La posición de Maeztu responde bien a lo que era la situación española de aquellos años: muy fluida, con múltiples posiciones y alianzas sorprendentes, de amplísimas posibilidades. Él mismo juzgó el año 1917, el de las Juntas de Defensa, la huelga general de agosto y la Asamblea de Parlamentarios en favor de la apertura de un período constituyente, el momento clave en la Historia contemporánea de España.

Como se sabe, el impulso se estrelló y la sociedad española entró en un ciclo acelerado de crisis: crisis social, con multiplicación de huelgas y atentados terroristas; crisis política, con Gobiernos precarios y elecciones parlamentarias poco representativas; y crisis nacional, con las derrotas del Ejército en Marruecos, que acabarán por poner en cuestión la responsabilidad del Rey y, al final, la propia Monarquía. Pero lo que hoy resulta un trance agónico, el final convulso de lo que quedaba de la Restauración, fue también, para los contemporáneos, un momento de esperanza: hubo posibilidades de renovación, pasada la crisis de 1917, que quedaron desaprovechadas. Que los partidarios del régimen hicieran todo lo que estaba en su mano para defenderlo resulta lógico. No lo es tanto que la oposición, amplísima -desde reformistas a socialistas, pasando en ocasiones por conservadores mauristas y catalanistas-, no supiera presentar una salida constructiva. Durante cinco años, entre 1918 y 1923, la falta de autoridad desgastó sobre todo al sistema liberal, y potencialmente democrático, de la Constitución de 1876.

Por eso el país dio un suspiro de alivio con el golpe de Estado de Primo de Rivera, en septiembre de 1923. La derrota de Annual, donde perecieron más de diez mil soldados españoles, puso de manifiesto la lamentable situación del Ejército. Era un nuevo Desastre, como el del 98, y al paso que iba la petición de responsabilidades, cualquier renovación quedaría esterilizada, como ocurrió a principios de siglo, por unos políticos incapaces. Hacía falta decisión, energía, claridad. Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, se presentó, al estilo del general Polavieja en 1899, como un nuevo salvador. Pero la hora del poder civil había pasado. Primo de Rivera no se puso a las órdenes de ningún ministro regeneracionista y mandó a casa, y en algún caso al extranjero, al personal gobernante. Había entrado en escena el “cirujano de hierro” invocado por Costa, “el hombre” añorado por los regeneracionistas. Maeztu resume a la perfección lo ocurrido: Primo de Rivera es “el 98 en acción”.[25]

El Maeztu de estos años, a pesar de su interés por la vida pública, sigue siendo ajeno a la acción política. Como el conjunto de la sociedad española, juzga a los políticos según un criterio relativamente sencillo. Nadie les pide que hagan la felicidad de su pueblo, sino que sepan mantener un orden, al menos relativo, en lo que atañe a la cosa pública. Es obvio que no han sabido hacerlo, por lo que Primo de Rivera resulta una solución aceptable. La facilidad con la que se ha producido la transición demuestra la poca vitalidad de lo que de pronto aparece como antiguo régimen. “Agua pasada”, lo llama Maeztu en su primer artículo después del pronunciamiento. Los políticos de estos años han sido “políticos de tertulia”, sólo preocupados en “despachar recomendaciones”. “El hecho -escribe con palabras idénticas a las de Ortega- es que la vida, de pronto, se ha puesto seria.”[26]

No por eso considera definitiva la solución de fuerza, al contrario. “Nuestro pueblo ha perdido por algún tiempo el derecho al sufragio. ¿Lo merecía?”[27] La tarea del nuevo dictador es hacerle merecedor del sistema de libertades y esa era la misión que el propio Primo de Rivera se había asignado. Para él, como para Maeztu y seguramente para el conjunto de los españoles, era inconcebible otra forma de gobierno. El propio Maeztu se ha opuesto en años anteriores a la radicalización política de la sociedad española. No ha querido participar en la politización del Ateneo, y ahora repite el gesto ante Unamuno, alzado con la bandera de la disidencia. Éste, que ya había iniciado su particular cruzada civil, lo llamó “esclavo”. Maeztu contesta: “Me angustia todo esto. Aún es floja la palabra angustia. Me duele el hecho de que tenga que vivir España bajo un régimen de fuerza.” Y añade, en respuesta al tono apocalíptico de Unamuno: “Nadie puede desear al señor Unamuno más que prosperidades y serenidad. Lo que no queremos es que se realice su sueño de lanzarnos a los horrores de una guerra civil.”[28]

Maeztu sabía de lo que estaba hablando. Sabía que Unamuno había invocado el fantasma de la guerra civil. La reflexión indica hasta qué punto Maeztu se daba cuenta de la seriedad de lo que se estaba jugando. Aquel mismo año, 1924, viaja a Nápoles y a su vuelta publica un artículo elogioso sobre el fascismo italiano. Pero esta profundización en la crítica al liberalismo no significa todavía ruptura. Así como pasó ya el tiempo de los moderados y los progresistas, afirma ahora, también ha acabado el de los conservadores y liberales. Hay que encontrar un nuevo centro para la sociedad española. Hay que crear una nueva opción política, equilibrada, integradora y generosa, basada, ya lo sabemos, en una nueva ética del sacrificio fundada en la adhesión a valores y jerarquías universales.

La sociedad no es, como han postulado los liberales, fruto de un pacto voluntario entre individuos libres. Esa idea de lo social basada en la libertad radical, primera, de quienes lo componen introduce sin remedio un factor de destrucción que acaba por corroer todo el edificio. Hay que volver a pensar lo social como algo previo al individuo, algo a lo que éste debe estar sujeto y que ha de considerar inviolable y natural. Lo mismo ocurre con la nación, que no es una forma de asociación voluntaria sino una creación secular, ajena a la voluntad de los nacionales. Se ha de reivindicar una forma de patriotismo que ponga a la nación más allá de la crítica destructiva, como la practicada hasta ahí por los intelectuales liberales -recuérdese el “patriotismo crítico” del Maeztu de 1898-, y ofrecer a los españoles un ideal nacional, a la medida de la labor que Primo de Rivera ha emprendido en la esfera política.

En 1905 había provocado un no pequeño escándalo al criticar las celebraciones del centenario de la publicación del Quijote. Ahora vuelve a glosar el asunto, sin apartarse un ápice de la idea de entonces. Para el Maeztu juvenil de principios de siglo, el Quijote es signo de decadencia. Un Cervantes derrotado, marchito el idealismo generoso, escribe una burla del impulso que llevó a los españoles al confín del universo. El hidalgo manchego, viejo e impotente, ridiculiza la increíble gesta, empapado como está de la “melancolía que un hombre y un pueblo sienten al desengañarse de su ideal. España, lo mismo que su poeta, necesitaba reírse de sí misma para no echarse a llorar”.[29]

Por eso la naturaleza nacional del mito resulta equívoca, y al cabo tan corrosiva y triste como el propio libro. “Los españoles no podemos leer el Quijote sin sentirnos identificados con el héroe. No es que seamos actualmente más quijotescos que los hombres de otros pueblos, pero lo fuimos en nuestros años de esplendor y nos arrepentimos después de haberlo sido, y si un día padecíamos las consecuencias de nuestro quijotismo, también es posible que hayamos sufrido más tarde por haber abandonado a don Quijote en la picota del ridículo.”[30]

Valera, con su ironía benevolente, había sugerido que lo mejor era imitar al Quijotiz derrotado y metido a pastor galante. Unamuno imprecó a sus contemporáneos con el fulminante “Muera don Quijote”. Costa los conminó a echar siete llaves al sepulcro del Cid… Todos han hecho lo mismo: apartar a los españoles de un ideal de esfuerzo y trabajo. Del “querer demasiado” -la enfermedad de los españoles, según Nietzsche-, hemos pasado a la abulia descrita por Ganivet. La nación heroica se ha echado a dormir la siesta.

Hay que poner remedio a este estado de cosas y mostrar a los españoles un nuevo ideal, una nueva meta, una nueva razón de ser. Por un tiempo, Maeztu piensa en Persiles, el héroe casto y cristiano de la última novela de Cervantes. Pero el personaje es demasiado sofisticado para lo que quiere y acabará recurriendo a la gran mitología nacional. Don Quijote, según esto, simbolizará el amor; don Juan, el poder; la Celestina, el saber. La Edad Moderna, es decir el racionalismo liberal, ha disuelto los lazos que los unían y los ha individualizado como mitos exentos. Maeztu propone reunirlos y reconciliar el amor con el saber y el poder. Restaurar, por tanto, una Trinidad espiritual capaz de movilizar las energías españolas. Tal es la ambición del libro de 1925, Don Quijote, don Juan y la Celestina, que aspira a ofrecer una propuesta moral para la acción.

Bastante menos abstrusa resulta la otra gran campaña que Maeztu emprende casi al mismo tiempo. Este mismo año de 1925, le invitan de una universidad norteamericana a dar unos cursos sobre su nuevo libro. Estados Unidos será para él toda una revelación, similar a la de Inglaterra a principios de siglo. Obsesionado entonces por lo que se llamaba la superioridad de los anglosajones, había creído descubrirla, como muchos de sus compatriotas, en la riqueza y la capacidad técnica. Tardará diecisiete años, hasta su “conversión” de 1916, en comprender que no es así. Ahora Estados Unidos confirma el resultado de aquella evolución.[31]

Estados Unidos es el país de la igualdad de las oportunidades, del bienestar social, de los salarios altos y las grandes universidades, las bibliotecas excelentes y la recompensa al mérito y al trabajo. “El régimen capitalista –escribe- es la condición normal del bienestar y tiene la virtualidad, cuando no lo restringen obstáculos políticos o socialistas, de conducir a los hombres a un régimen de abundancia y de igualdad.”[32] Pero es que la fuente de la prosperidad no es material. El capitalismo no se reduce a la pura y simple acumulación de riqueza ni es sólo apego al disfrute de los bienes materiales. El capitalismo es sobre todo una moral del esfuerzo y del sacrificio. La inmensa riqueza de los norteamericanos, su fabulosa libertad, son en primer lugar puritanismo: conciencia de la culpa original, exigencia, esfuerzo y tenacidad.

Los auténticos materialistas, los verdaderos representantes del hedonismo, son los españoles. Es el pueblo español el que carece de ideal. Y es Estados Unidos, el pueblo en apariencia más apegado a la riqueza, el que mantiene el ideal en su más alto grado, como los españoles lo hicieron hace siglos. Lo que derrotó a España en 1898 no fue el materialismo de los “tocineros”, como les gustaba decir a unos españoles que no creían en nada, sino la más alta encarnación del espíritu. Y lo que entonces ocurrió fue el primer episodio de una historia que continúa en todo el ámbito de la cultura hispánica. El supuesto idealismo del pueblo hispano no es, en realidad, más que escepticismo y falta de confianza.

Por eso es inútil intentar resistir al capitalismo agitando el espantapájaros de un supuesto ideal, hecho de desengaños y fracasos. “La defensa eficaz de los pueblos hispanoamericanos consiste en constituir capital propio. Ésta es la verdadera alternativa al capitalismo norteamericano. No se improvisa. Requiere constancia, privaciones, ahorro, inteligencia, austeridad. Probablemente necesita, como condición previa, una reforma del carácter”.[33] Una nueva moral, por tanto, en la que se afirma la existencia del bien y su manifestación, cifrada en la riqueza. “La creencia en la bondad del dinero lleva implícita la inversa de que la bondad ha de incluir el poder o su signo, el dinero.”[34]

El dinero es poder, y también saber. A Maeztu sólo le falta decir que es amor -en rigor, está sobreentendido- para completar su trinidad espiritual. Como ya había ocurrido antes, la formulación de la idea frustró la intención. El sentido reverencial del dinero, que es el título con el que publicó sus artículos polémicos en defensa del capitalismo, provocó de nuevo la burla general. Ni siquiera quienes más debían haberle apoyado hicieron el esfuerzo de comprenderlo.

Maeztu se adelantó a su tiempo al describir un camino que los españoles sólo se decidirían a cursar muchos años después y, como él había previsto, desde la espiritualidad cristiana. Tampoco los apoyos políticos que requería una tal propuesta eran fáciles de encontrar. La libertad que requiere el capitalismo resultaba contradictoria con el talante paternalista e intervencionista que Primo de Rivera impuso a su “nuevo régimen”. Y sobre todo, la defensa clara y entusiasta del capitalismo encaja mal con la crítica cada vez más radical de la modernidad en la que se ha embarcado Maeztu en esos mismos años.

Además, en los años veinte triunfa la Revolución soviética, saludada como una nueva aurora en la Historia de la humanidad. Maeztu no se dejó engañar y pronto dictaminó el seguro fracaso del socialismo. El poder, para él, es de quien tiene dinero. El socialismo -es decir, la economía planificada y estatalizada- no es capaz de producir riqueza. Tanto o más que la supresión de cualquier asomo de libertad, los soviets significan el triunfo de la pobreza. El socialismo sólo sobrevivirá mediante el saqueo, que exige la extensión de la revolución a otros países, o las alianzas políticas con los países capitalistas que prestan a la Unión Soviética el dinero que ésta no tiene ni es capaz de crear. El socialismo, para un Maeztu clarividente como pocos europeos de su generación, es o pobreza o pillaje, cuando no las dos cosas a la vez.

La batalla que plantea Maeztu es doble. Política, porque para él el comunismo no es una abstracción, sino una fuerza operante capaz de tomar el poder en España como lo acaba de hacer en Rusia, país atrasado y sin industrializar, un poco como era el nuestro entonces; pero también ideológica, contra todos quienes apoyan las soluciones izquierdistas, en particular los intelectuales progresistas y los socialistas. Éstos, porque son comunistas sin saberlo, y aquellos, los intelectuales, porque difunden y dan carta de ciudadanía, en nombre de la libertad, a la doctrina más contraria a la libertad que jamás haya existido. Entre los dos, constituyen la avanzadilla de los bolcheviques.

El análisis de Maeztu, durísimo y brillante, era difícil de aceptar por una clase intelectual que, aun preguntándose sin tregua por el problema de España, casi nunca lo plantea con la claridad de Maeztu. Por muy lejos que esté ya del socialismo, Unamuno consideraba la Revolución soviética como una incógnita por ensayar. Azaña hace como que el asunto no existe y Ortega, aunque horrorizado ante la perspectiva totalitaria, se limita a decir que la era de las revoluciones ya ha pasado. Los tres viven en ese limbo recalentado y desolador que es la función pública. Y todos, hijos de buena familia, juegan a la política como quien se divierte con ideas puras. En cambio Maeztu, fiel a la escuela de Costa, y con un análisis mucho menos sofisticado, comprende el problema a fondo y en conjunto, en términos sociales y espirituales a un tiempo.

Su posición, como no podía ser menos, se va haciendo cada vez más insostenible. Si él se radicaliza hacia el conservadurismo, sus antiguos amigos lo hacen en sentido contrario. Así llega la ruptura con El Sol, el periódico de Ortega en el que entonces colaboraba. En febrero de 1927, El Sol le despide con un suelto elogioso. Maeztu pasa de inmediato a colaborar con La Nación, el periódico oficial del régimen de Primo de Rivera, y sus posiciones se radicalizan de inmediato. Aumenta la intensidad de su campaña anticomunista y cobra mayor urgencia la invocación del compromiso conservador. Cada vez está más cerca de la Unión Patriótica, la organización partidista creada por el general metido a gobernante.

En 1927 Primo de Rivera convoca una Asamblea Nacional para intentar encontrar una salida estable a la situación. Maeztu, que apoya la iniciativa, insiste en la necesidad de algún tipo de representación popular. Sigue hablando de situarse en el centro y organizar una corriente política equilibrada. Aún sigue apegado a las fórmulas políticas consagradas en el siglo XIX: cámara representativa, poder ejecutivo responsable, libertad (al menos relativa) de expresión… A Maeztu le está costando muchos años dejar de ser liberal. Tantos, de hecho, como a la sociedad española, rebelde al dictado de algunos de sus mejores intelectuales. Es entonces, en pleno proceso de cambio, y cuando más necesitaba de un defensor como Maeztu, cuando a Primo de Rivera se le ocurre mandarlo de embajador a las antípodas.

Aunque apenas publicó nada en los meses que permaneció de embajador en Buenos Aires, tampoco perdió el tiempo. Entró en contacto con círculos conservadores que le dieron a conocer el pensamiento contrarrevolucionario francés, que hasta entonces ignoraba. A su vuelta, un año después, tiene ocasión sobrada de encontrarle una aplicación práctica. Primo de Rivera, efectivamente, no logra consolidar su régimen y tiene que abandonar el poder. Quienes tienen ahora la iniciativa son los adversarios de la dictadura, cada día más numerosos. Para Maeztu, al general le ha faltado una doctrina clara que le permitiera superar sus prejuicios políticos. A pesar de todos sus gestos y sus buenas intenciones, Primo de Rivera no ha dejado nunca de ser un liberal. “Cirujano de hierro”, lo ha sido sólo de palabra. Hay que dar un paso más y romper con las viejas formas de pensar y de actuar. Romper con el propio pasado, el mismo de Maeztu.

La crisis llegará a ser aún más honda, porque la caída de Primo de Rivera será aprovechada para poner en cuestión la propia Monarquía. Maeztu asiste con espanto a la campaña republicana que en muy poco tiempo se lleva por delante una institución secular, que simboliza la tradición y encarna la unidad de España por encima de localismos, partidos e ideologías. Por si todo eso fuera poco, la crisis general amenaza al propio sistema social. Para Maeztu, impaciente y seguramente deslumbrado por el pensamiento contrarrevolucionario que acaba de serle revelado, la Depresión del año 1929 demuestra que también le ha llegado su hora al capitalismo, que se desploma entre suicidios, quiebras de empresas y mercados arrasados. Lo que hasta ahí era un ideal de progreso y de avance se convierte ahora en una máquina especulativa, deshumanizadora y antinacional. Así es como Maeztu se encuentra, en 1930, con un mundo que evoluciona a velocidad vertiginosa hacia algo inconcebible: ni tradición, ni monarquía, ni capitalismo…

La proclamación de la Segunda República, en abril de 1931, confirma sus previsiones más negras. “Si se implantara la República en España -había escrito en agosto de 1930-, al cabo de pocos años se produciría en el país un levantamiento armado de carácter tradicionalista, como en 1873, o una crítica profunda y extensa de la ideología liberal, en caso de no ser posible el levantamiento en armas.”[35]

Es exactamente lo que va a ocurrir, y Maeztu va a participar en ambos movimientos. Para él, la República será el penúltimo acto de una tragedia que data de más de un siglo atrás. Con ella el liberalismo cumple al fin su verdadera misión histórica: abrirle la puerta a la revolución. Los nuevos republicanos, que ocupan el Gobierno desertado por los monárquicos, no se dan cuenta cabal de lo que están haciendo. Su época ya ha pasado, y disparan un arma decimonónica, como es la querella sobre las formas de gobierno y de Estado, para acabar dándose cuenta, demasiado tarde, de que la batalla que han iniciado es nueva e inédita, propia del siglo XX: lucha de clases, huelgas masivas, propaganda a gran escala. La obra de estos liberales anacrónicos y un poco lunáticos los condena a ser víctimas de sus apadrinados.

En España el proceso se anuncia aún más dramático. Al no haber partidos republicanos serios y consolidados, la capacidad destructiva de esa utopía moderna que es la República se multiplica hasta lo impensable. La izquierda radical, inspirada por el marxismo o el anarquismo, garantiza la desestabilización permanente del régimen y, como colofón, la desaparición de los liberales que se apoyaron en ella con la intención, según dijeron, de modernizar el país. Lo malo es que con ellos se hundirá la sociedad española entera. La revolución no es ya una posibilidad más o menos lejana, a cargo de organizaciones fantasmales subvencionadas desde Moscú. Está aquí, operando en la sociedad española, y la proclama cuantas veces tiene ocasión de hacerlo el propio Manuel Azaña, ministro de la Guerra y luego presidente del Gobierno. Ya no cabe llamarse a engaño. Si la derecha ha mostrado, sobre todo en los últimos años de la dictadura de Primo de Rivera, una desidia suicida, ha llegado la hora de la defensa. Ser, afirmará sin descanso el Maeztu militante de estos años, es defenderse.[36]

Por supuesto que Maeztu, con ese robinsonismo inocente que le caracteriza y que tan mal se compadece con sus proclamas de apego a la tradición, olvida que hasta hace muy poco tiempo preconizaba para su país una solución de centro y un ideal de modernización capitalista. En cuanto a sus posiciones de finales de siglo, son pura prehistoria. Pero ahora no queda tiempo para eso. Hay que organizar la resistencia de inmediato, dar consignas, actuar… Así es como el noventayochista cumple la observación de Baroja, poco ajustada a la realidad (“Tiene usted más condiciones de político que de otra cosa”) y se compromete en una de las primeras conspiraciones militares contra la República.[37]

El intento, dirigido por el general Orgaz, se frustra y quedan disponibles las cien mil pesetas con que lo iban a financiar los marqueses de Pelayo. No se perderán. Maeztu y el marqués de Quintanar crean con ellas una sociedad cultural que a partir de diciembre de 1931 empieza a publicar, con Eugenio Vegas Latapie como secretario de redacción, la revista Acción Española. La misión que se atribuye es, claro está, ideológica. Ante el cataclismo, Acción Española elaborará una doctrina capaz de movilizar a todos los que se opongan a la labor de destrucción que culmina en el nuevo régimen. Así se justificará, apelando a las clásicas doctrinas de la resistencia legítima, la subversión armada contra la República. En contrapartida, defiende el orden político monárquico, el único capaz de garantizar la continuidad de la patria. Pero Acción Española no aspira a un Estado pesado y burocratizado, ni quiere restaurar una monarquía hipotecada a partidos políticos y fórmulas parlamentarias. Añora más bien los tiempos de un Estado frugal, de “poco costo”, dirá Maeztu con una reminiscencia regeneracionista que recordará el vencedor de la Guerra Civil.

Como una tabla de salvación, como un último reducto desde donde partir a la nueva reconquista, Maeztu vuelve los ojos a su teoría de España. Nuevo Quijote de la españolidad, Maeztu se indigna contra todos aquellos para quienes el patriotismo se ha convertido en sinónimo de pecado y lanza una consigna: la de reespañolizar España. Desde mediados del siglo XVIII, es decir desde que los españoles cedieron a la presión de la Edad Moderna a la que hasta entonces se habían resistido, el país vive bajo la seducción de lo extranjero: ideas, formas de pensar, creencias, todo en España es foráneo. La fascinación de las minorías españolas por lo ajeno les ha llevado a traicionar su propia naturaleza y adoptar fórmulas de vida que no son las suyas.

Ahora bien, es un esfuerzo baldío. No hay forma de torcer la tradición. En sus años de juventud, Maeztu había escrito –lo recuerda él mismo- que Menéndez y Pelayo era un “triste coleccionista de naderías muertas”.[38] Ahora que reivindica desde Acción Española la obra y las ideas del gran conservador, afirma que todos somos “vestigios del pasado”.[39] Querer traicionar el pretérito es empeñarse en vivir una vida falsa, impostada. Pero eso es lo que ha hecho la Edad Moderna. La modernidad consiste en un fabuloso esfuerzo por negar la densidad del tiempo, todo lo que en el presente es pretérito cuajado, materializado, inamovible. La responsabilidad, en una palabra. “A muchas gentes modernas –escribe Maeztu- suele repugnarles la idea de que haya actos irreparables.”[40]

Moderna es, en consecuencia, esa “crisis permanente” en la que un instante está condenado a negar el anterior para recrear un presente cada vez más precario, más frágil, más desligado de todo lo que proporciona consistencia al presente. Al final, la modernidad -y con ella su forma política, que es el liberalismo, y su encarnación social, el capitalismo-, acabará con cualquier civilización. A fuerza de querer demostrar la libertad de que goza en cada instante, a fuerza de concebir cada momento como una forma de plenitud en sí mismo, arrasa la verdadera naturaleza del ser humano, que es continuar y hacer fructificar una tradición.

Se impone una pausa. Hay que detener el mecanismo diabólico y reivindicar lo que se es: España como ser histórico. Luego no quedará otro camino que continuar lo que Maeztu llama una sinfonía interrumpida, o el movimiento ideal de una flecha caída a mitad del camino.[41] Volver, en palabras de Ganivet, al “eje diamantino” que es la verdadera naturaleza de España. Pero Maeztu da un paso más. Cualquier tradición nacional es de por sí, independientemente de su contenido, una barrera contra la modernidad. Ahora bien, la tradición española no es una más dentro de las múltiples tradiciones existentes. Es la tradición por naturaleza. Al elaborar su cultura nacional, los españoles han incorporado los elementos fundamentales del cristianismo, que han devuelto al mundo como catolicidad, como cristianismo universal.

Por eso la tradición española no será sólo ese conjunto de ruinas y arcaísmos que tanto fascinaban a Costa -cuyo conservadurismo laico Maeztu ataca ahora por vez primera-, sino la fuente viva de la más pura espiritualidad. Los españoles no se han limitado a hacer suya la idea del pecado y de la salvación, base de cualquier cultura que se precie. Han elaborado además la doctrina de la redención por las obras, que es la única base posible de la universalidad del ser humano.

En rigor, ellos son los creadores del lema libertad, igualdad, fraternidad. Sólo que en vez de hacer de él una consigna de emancipación y disolución, lo expresaron con palabras más justas: servicio, jerarquía, hermandad. Ése es el verdadero lema redentor. “Hemos de proponernos una obra de servicio. Para hacerla efectiva nos hemos de insertar en alguna organización jerárquica. Y la finalidad del servicio y de la jerarquía no ha de consistir únicamente en acrecentar el valer de algunos hombres, sino que ha de aumentar la caridad, la hermandad entre los humanos.”[42]

Por eso el ideal español no se reduce a un motivo particularista. Lo español en su más alto grado es hispánico: humano y universal. La defensa de lo español no es la de unos cuantos rasgos de carácter más o menos respetables. Es la defensa de la hispanidad, como reza el título del libro más conocido de Maeztu. Los españoles alcanzaron la plenitud no cuando se refugiaron en un ideal doméstico e interesado, sino cuando se derramaron por el mundo movidos por la ambición, el desprendimiento y la fe. El arco prodigioso trazado por la defensa de la igualdad y la libertad, con la Contrarreforma, y la evangelización de continentes enteros por los mismos españoles que en Europa defendían el catolicismo es el gran momento de la cultura hispánica. Maeztu, deslumbrado por Hispanoamérica, insistirá en que a los españoles se debe la invención de la historia universal y la del ser humano como portador de una potencial cultura universal.

Abdicar de ese ideal universalista les deja reducidos a la nada. El español que deja de ser católico deja de creer, se ha dicho siempre. Pues bien, si la cultura española abandona esa altísima exigencia, es decir si España deja de ser católica, deja literalmente de ser. La patria no es, llegados a este punto, un territorio, ni una historia, ni siquiera el conjunto de los nacionales. La patria es obra del espíritu, aquello que une a todos los que lo comparten. La patria siempre es ideal. La de un español es la hispanidad.

La fidelidad a la tradición -a su ser- mueve a los españoles a la defensa de ese espíritu. Y así como los españoles hicieron suya la defensa del catolicismo, con la Contrarreforma, ahora deben encabezar la inmensa tarea de la Contrarrevolución: restaurar el Bien y el Espíritu en un mundo en trance de aniquilación por la revolución, último capítulo de la Edad Moderna. España -la cabeza de la hispanidad- está llamada a cumplir su naturaleza de “Cristo de los pueblos”.[43]

La grandeza de la misión es indudable, y la nobleza de la expresión también. Pero Maeztu, que pretende haber alcanzado el ápice de la actitud conservadora, está violando, tal vez a sabiendas, algunos de sus principios fundamentales, en particular el de la prudencia. Embalado por su carácter impulsivo, arrastrado por el radicalismo de los tiempos, con un entusiasmo de neófito, recurre en exceso a los principios, que los auténticos conservadores suelen mantener un poco apartados de la vida práctica. Así llegará a contradecir su afirmación, tan seria y tan bella, de la esencial universalidad de lo español. Es lo que ocurrirá cuando afirme, con voluntarismo un poco mezquino y algo de jacobinismo, que quien no se atenga a la tradición no es español y encarna lo que llamó, en un texto célebre de 1935, la “antipatria”.[44]

Tanta exaltación puede hacer sospechar de la sinceridad de la fe de Maeztu. Él mismo, aunque negó que hubiera dejado nunca de creer, reconoce que se apartó de la religión durante muchos años. También dice que volvió al catolicismo tras la “conversión” de 1916. No cabe por tanto dudar de su palabra, por mucho que la fe adoptara en él formas muy personales, no poco heterodoxas y lindantes en más de una ocasión con el fanatismo. Sea lo que sea, la fe no tiene por qué impedir la radicalización de las actitudes, y en este caso no las impidió. Maeztu, que se tomó completamente en serio su misión, llegó a creerse un verdadero caballero de la hispanidad.

Tras el intento de golpe de Estado de Sanjurjo, en agosto de 1932, Maeztu es encarcelado. Lo liberan al poco tiempo, sin cargos ni procesamiento. Acción Española permanecerá cerrada, también sin acusación formal alguna, durante muchos meses. En 1933 se presenta a las elecciones por la candidatura monárquica de Renovación Española, un grupo que intentará inútilmente ofrecerse como alternativa a la derecha posibilista y dialogante que encabezan Gil Robles, desde la CEDA, y Ángel Herrera, desde el periódico católico El Debate. Aunque nunca cortará los lazos con esta derecha en trance de convertirse al republicanismo, cualquier concesión es para él una victoria del adversario y un avance de la revolución. La de octubre de 1934, que desencadenan los socialistas y los catalanistas de izquierda contra un Gobierno legítimo, cumple todas sus previsiones.

Maeztu tiene otra vez la impresión de clamar en el desierto. Ni siquiera la formación del Frente Popular, con los republicanos de mascarón de proa para una coalición en la que no faltan los comunistas y en la que participan todos los responsables de la Revolución de octubre, logra movilizar a la derecha en torno a sus consignas. A la monarquía militar-católica que preconiza Maeztu -resurrección ideal de la antigua monarquía castellana-, la derecha prefiere todavía el régimen republicano, y a las soluciones fascistas, que Maeztu elogia a pesar de su aversión al racismo y su escasa fe en el Estado, la lucha electoral. Para él, o se toma la iniciativa, o se espera a que “nos fusilen”. La guerra civil ha empezado ya.

En medio de la feroz radicalización de los primeros meses de 1936, que dan la puntilla a un régimen listo para sentencia desde el año 34, Maeztu, un día, descubre la nostalgia de tiempos más amables: “Qué duda cabe de que los tiempos de hace cuarenta años eran más agradables que los de ahora? Se gozaba de seguridad, se vivía sin angustia, España pesaba en el mundo más que ahora. Teníamos instituciones en las que confiábamos…”[45]

Pero el escritor metido a cruzado de la tradición se rehace unas líneas más abajo: “Con todo, me parecen mejores estos tiempos, no porque no sean, como son, horrorosos, sino porque contienen la promesa de un mundo mejor, mientras que aquéllos estaban ennegrecidos todo el tiempo por el temor de una caída, de la caída que al fin ha venido. Las nuevas generaciones -añade- tienen gran suerte al tener que elegir entre la fe y el escepticismo en vez de perderse, como la nuestra, en verdades a medias e ideales truncos.”

Terminar con esos ideales truncos y verdades a medias, que fueron los suyos y son los del liberalismo en su sentido más amplio y generoso, acabará costándole la vida. Al menos la muerte le ahorró el tener que alzar la voz en defensa de la barbarie que desencadenaron los defensores de la “hispanidad”. También le evitó contemplar en qué paraban sus altos ideales de monarquía católica y universal. Acción Española, que a pesar de todas las trabas y las arbitrariedades pudo ser publicada durante la Segunda República, no volvió a ver la luz después de la guerra. El ideal contrarrevolucionario no sobrevivió a ese liberalismo que era, según Maeztu, su más feroz enemigo. El último artículo que publicó, el mismo 17 de julio de 1936, constataba una verdad elemental y siempre olvidada: “Que la civilización no puede darse nunca por supuesta. Hay que defenderla. Siempre está amenazada.”[46]

[1] Citado en Vicente Marrero, Maeztu, Madrid, Rialp, 1955, p. 466.

[2] Eugenio Vegas Latapie, Memorias políticas, Barcelona, Planeta, 1983, p. 268.

[3] Ibid.

[4] “Un suicidio”, en Hacia otra España, Edición de V. Marero, Madrid, Rialp, 1967, p.101.

[5] “Parálisis progresiva”, en Ibid., p. 41.

[6] “Tradición y crítica”, en Hacia otra España, ed. cit., pp. 131-133,

[7] “La dignidad obrera”, en Artículos desconocidos, Edición e introducción de E. Inman Fox, Madrid, Castalia, 1977, p. 68. Ver también, Carlos Blanco Aguinaga, Juventud del 98, Madrid, Siglo XXI, p. 165.

[8] “Nuestra cuestión social”, en Ibid., p. 98.

[9] “La nación contra el Estado”, en Ibid., p. 107.

[10] “El dinero frente al Estado”, en Ibid., pp. 87-88.

[11] “Contra la noción de la justicia. II. Cómo se hará la nueva España”, en Hacia otra España, ed. cit., pp. 247-249.

[12] “Españolismo joven”, en Artículos desconocidos, ed, cit., pp. 133-135.

[13] “El país del silencio”, en Obra, p. 139.

[14] Ángel Ganivet, Idearium español, Barcelona, Bruguera, 1983, p. 171.

[15] “El egotismo”, en Los intelectuales y un epílogo para estudiantes, Edición de V. Marrero, Madrid, Rialp, 1966, pp. 180 y 186.

[16] Citado en V. Marrero, Maeztu, ed. cit., p. 290.

[17] “En busca del espíritu”, cit. en V. Marrero, Maeztu, ed. cit., 352,

[18] “La revolución y los intelectuales”, en Liberalismo y socialismo. Escritos fabianos 1910-1914, Introducción de E. Inman Fox, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1984, p. 76.

[19] “El noventa y ocho”, en Obra, Prólogo y selección de Vicente Marrero, Madrid, Editora Nacional, Madrid, 1974, p. 103. A partir de aquí, Obra.

[20] V. Marrero, Maeztu, ed. cit., p. 312.

[21] “La táctica liberal”, en Liberalismo y socialismo, ed. cit. pp. 37-60.

[22] Ibid., p. 59

[23] “La revolución y los intelectuales”, en Ibid., p. 75.

[24] La crisis del humanismo, en Obra, p. 419.

[25] “La suspensión de las Cortes”, citado en Genoveva Queipo de Llano, Los intelectuales y la dictadura de Primo de Rivera, Madrid, Alianza, 1988, p. 71.

[26] “Agua pasada”, en Con el Directorio militar, Edición de V. Marrero, Madrid, Editora Nacional, 1957, pp. 22 y 26.

[27] Ibid., p. 22.

[28] “El destierro del señor Unamuno”, en Los intelectuales y un epílogo para estudiantes, Edición de V. Marrero, Madrid, Rialp, 1966, p. 245.

[29] Don Quijote, Don Juan y la Celestina, en Obra, p. 520.

[30] Ibid., p. 556.

[31] Sobre la conversión, en La crisis del humanismo, ed. cit., pp. 903 y ss.

[32] “La edad de oro capitalista”, en El sentido reverencial del dinero, en Obra, p. 710.

[33] “El mundo hispánico y su tabla de valores”, en El sentido reverencial del dinero, en Obra, p. 801.

[34] “El camino”, en El sentido reverencial del dinero, en Obra, p. 695.

[35] “Los intelectuales y la democracia”, En Con el Directorio militar, ed. de V. Marrero, Madrid, Editora Nacional, 1957, p. 334.

[36] Citado en E. Vegas Latapie, Memorias políticas, ed. cit., p. 268.

[37] Citado en V. Marrero, Maeztu, ed. cit., p. 80.

[38] “Menéndez y Pelayo y el noventa y ocho”, en Obra, p. 126.

[39] “Pasado y porvenir”, en El nuevo tradicionalismo y la revolución social, Madrid, Editora Nacional, 1959, p. 37.

[40] “Los divorcios”, en El nuevo tradicionalismo y la revolución social, Edición de V. Marrero, Madrid, Editora Nacional, 1959, p. 116.

[41] “La encina y la hiedra”, en Obra, p. 860.

[42] Defensa de la Hispanidad, en Obra, p. 1032.

[43] “Spengler y España”, en Obra, p. 1211.

[44] “La antipatria”, en Obra, p. 246. Ver también, “La hiedra y la encina”, en Obra, pp. 857-858.

[45] “Ideales a medias”, en Obra, p. 1239.

[46] “Conversiones”, en Obra, ed. cit., p.1244.

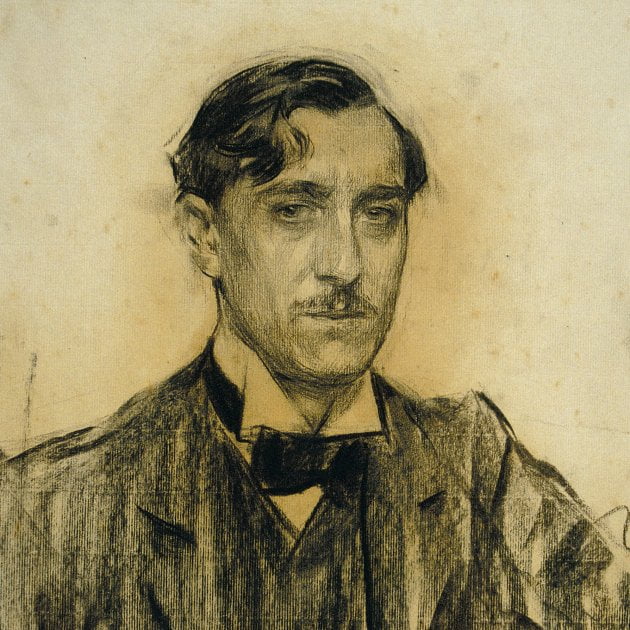

Ilustración: Ramón Casas, Ramiro de Maeztu.