Mayo 68. La revolución y el final de la izquierda

Las siglas de ultraizquierda, la retórica marxista –de una infinita pesadez-, la invocación de la lucha de los trabajadores, la fascinación por Trotski y Mao, todo lo que solemos olvidar de la fiesta sesentayochista, no debe llamar a engaño. En aquellos mismos momentos se estaba disolviendo la fe comunista, esa religión política que había llevado a millones de personas a creer -creer como hoy nadie se imagina ya que se pudo creer- en el advenimiento de un mundo nuevo, con un nuevo ser humano y nuevas relaciones sociales presididas por la Razón, la Justicia y la Igualdad.

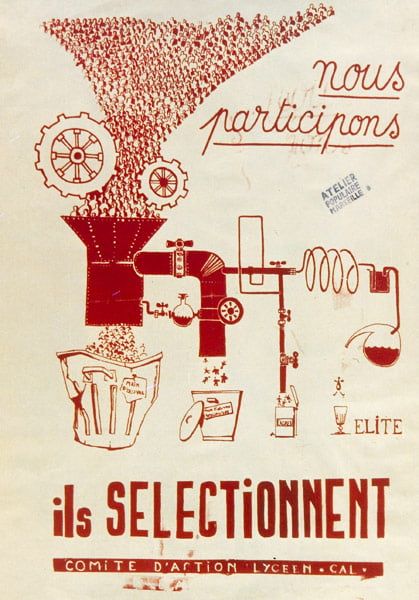

La Revolución de Mayo iba a hacerse contra la trivialidad del parlamentarismo, el aburrimiento de la vida burguesa, la hipocresía de unas relaciones alienantes y la opresión de las masas por la alianza de burócratas y plutócratas. Nadie sabía cómo, pero el caso es que parecía a punto de hacerse realidad una alternativa a la democracia liberal. Más directa, más auténtica, la democracia iba a reflejar los deseos de quienes se proclamaban libres de cualquier sujeción. En realidad, lo que lograron aquellos revolucionarios fue, en primer lugar, desacreditar la alternativa comunista. El Partido Comunista Francés entendió el riesgo desde el primer momento, pero el apoyo a los acuerdos de Grenelle –que acababan con la clase trabajadora, habiendo estado destinados, tal vez, a acabar con la “revolución de los señoritos”- no hizo más que corroborar lo que era inevitable.

Fue la última vez que la izquierda hizo política, porque si bien se dijo y se repitió hasta la saciedad que acabado el comunismo triunfaba la socialdemocracia, lo cierto es que esta también había entrado en fase de agotamiento, como demostró el ciclo liberal conservador, y muy poco rupturista, de los años Reagan-Thatcher.

La revolución inencontrable, como la llamó Raymond Aron, reforzó el gaullismo e incluso se permitió prescindir de De Gaulle para mejor continuar el régimen que este había instaurado diez años antes, a su medida y a la de Francia. El colapso del comunismo reforzó la democracia liberal y, dentro de estas, aquellas opciones que se alejaran de cualquier forma de socialismo. En cambio, sí que triunfó, y de qué manera, en las costumbres. Es dudoso que Mayo 68 y los estudiantes parisinos fueron los motores del inmenso cambio social que estaba a punto de ponerse en marcha. Venía de antes, de cuando los países occidentales empezaron a dejar atrás las estrecheces de la postguerra y las de unas economías intervenidas. También se estaba manifestando en formas populares ajenas al elitismo propio de los protagonistas de Mayo, que imaginaban el pueblo bajo los rasgos de unos proletarios a cuya vida se asomaron por primera –y última- vez cuando recorrieron la rue Vaugirard, la más larga de París, que va del antiguo barrio universitario, en pleno centro a lo que entonces era la periferia, donde se alzaba la mítica fábrica Renault.

Mayo 68 logró hacerse con la imagen de los cambios y todos fechamos en aquellas jornadas, como si fueran una nueva vanguardia, el detonador de aquella revolución que iba a cambiar el mundo de arriba abajo: los anticonceptivos, la emancipación de las mujeres, su llegada masiva al mercado de trabajo, la experimentación sexual, el amor homosexual, las drogas… Fue además una revolución vivida en primera persona, que afectó a la vida entera de los contemporáneos. Y no siempre con la levedad y la gracia que se le ha supuesto después. En esto la estética, en particular la moda, anticipó tiempos menos lóbregos –he estado a punto de escribir sórdidos- de los que llegaron inmediatamente.

Desde entonces el horizonte se ha ensanchado y la vida es más amable y más libre, también más cómoda y más rica, gracias al capitalismo apuntalado en aquellas jornadas. Desde la tolerancia y la autonomía actuales, el mundo de antes de Mayo parece tan autoritario como lo era la enseñanza para los estudiantes parisinos de Mayo del 68. Alguien diría también menos feliz. En esos años arrancó la globalización, que consiste justamente en la desterritorialización (Deleuze y Guattari) o el desarraigo –expresión barresiana a la que De Gaulle recurrió para hablar de los jóvenes en rebelión- sobre el que se construye la identidad construida por el propio sujeto. Aquello acabó con el sentido mismo de la vida. Las bromas sobre el “narciso-leninismo” y la eterna juventud de los sesentayochistas remiten a este nuevo universo de individuos siempre a medias formados, siempre jóvenes por tanto, y siempre insatisfechos, siempre a la búsqueda de alguna técnica, alguna diversión, alguna forma de espiritualidad que permita olvidar ese vacío que nada ha vuelto a llenar.

Esta revolución tuvo, como no podía ser menos, consecuencias políticas. No afectaron a la forma de los regímenes, pero los cambiaron desde dentro. Pedir lo imposible no fue un eslogan utópico. El Estado empezó a asumir como propios los derechos de los nuevos ciudadanos que hasta unos muy pocos años antes, casi unos meses (Mayo…) habría sido inconcebible formular como demandas porque era ajenos a lo específicamente político. La igualdad, por ejemplo, que hasta ahí atañía a la igualdad jurídica y a la igualdad de oportunidades, empezó a aplicarse en todos los aspectos de la vida. La expansión de lo político convertía al nuevo Estado en suministrador de derechos sin fin, como el ciudadano había empezado a transformarse en sujeto de derechos ilimitados. (…)

Seguir leyendo en Floridablanca, 16-05-18