Don Juan enamorado. «Don Juan Tenorio», de Zorrilla

Zorrilla no quería mucho a su Tenorio. Criticó en varias ocasiones, también en sus Recuerdos del tiempo viejo, la cursilería de algunos de sus versos, la falta de carácter, lógica y sentido común del personaje. En 1879, 35 años después de su estreno en 1844, el Teatro Español celebró una función de homenaje con asistencia del Rey, en la que el propio Zorrilla leyó, antes de una nueva representación triunfal de su obra, unos versos en los que volvía a expresar su descontento.

Tal vez lo que el poeta expresaba así era su malhumor porque su obra le había reportado, a él que siempre anduvo a dos velas, muy poco dinero, habiendo vendido los derechos por una cantidad ridícula. O tal vez comprendió pronto que el éxito de su Don Juan acabaría eclipsando el resto de su obra: incluso las más hermosas y populares de sus poesías y de sus famosísimas Leyendas, pero también algunas de sus obras maestras teatrales, como El puñal del godo o Traidor, inconfeso y mártir. Como dijo en el Español, Don Juan no ha envejecido, “mientras que yo envejecí”.

Así ocurrió, efectivamente, con la particularidad de que en nuestro tiempo tanto Zorrilla como su Don Juan han acabado fundidos en la neblina, honorable y lejana, que rodea buena parte del repertorio teatral español. Se lo debemos en muy buena parte a la ignorancia, la frivolidad y el provincianismo de los responsables de la política cultural de nuestro país. La cosa no parece que tenga remedio.

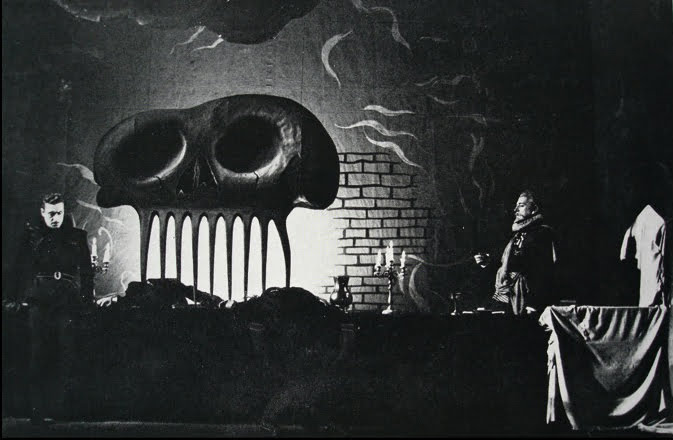

Don Juan Tenorio, escenografía de Salvador Dalí. Teatro María Guerrero, Madrid, 1950.

A pesar de la insistente y casi obsesiva autocrítica de Zorrilla, de Don Juan Tenorio seguimos admirando lo mismo que le ganó su inmensa popularidad, en particular el romanticismo desaforado, la atmósfera onírica que sedujo a Dalí cuando lo puso en escena en el Teatro María Guerrero. También sigue siendo invencible la seducción del verso, más contenido y menos virtuosístico que en casi todo el resto de su obra, pero igualmente delicado, preciso y sentimental, un poco melancólico también, y de una musicalidad infalible –desde el apunte más prosaico hasta el vuelo operístico más desenfrenado. Y es imposible no dejarse arrastrar por el dinamismo de la obra, que lo envuelve todo: los personajes en movimiento continuo, incluso cuando se paran a reflexionar o a expresar sus sentimientos; las emociones que arrastran la acción casi a pesar de los protagonistas, y los gestos que plasman de forma indiscutible, y para siempre, una forma de ser que nunca podremos ya separar de Don Juan, claro está (“nadie como yo”), pero tampoco de doña Inés, de Brígida o de don Luis, el rival del héroe.

Todo queda resumido en el dominio del tiempo dramático, con el suspense extraordinario de los plazos cada vez más cortos, hasta llegar al último segundo de la redención, y en el desdoblamiento del espectador que contempla el drama desde fuera pero no consigue distanciarse del torbellino de acontecimientos y emociones que se ha apoderado de él, como si Zorrilla lo hubiese metido de cabeza en el drama de su Don Juan.

Nada tiene de extraño que Ana Ozores, en La Regenta, se identifique con los versos de doña Inés, sin que medie la histeria que desquicia a Emma Bovary durante el sexteto de Lucia de Lamermoor, cuando asiste con su marido a una representación de la ópera de Donizetti.

Además de todo esto, la originalidad de Don Juan Tenorio proviene de la novedad con que Zorrilla recrea el personaje, ya por entonces muy cursado, de Don Juan. Y es que si el Don Juan de Zorrilla sigue suscitando la admiración, la envidia y el odio en los hombres, y en las mujeres una atracción fatídica, irresistible, ahora estamos ante un Don Juan nuevo: un Don Juan enamorado.

Concha Velasco y Francisco Rabal en el Don Juan Tenorio de TVE, 1966.

El amor apunta pronto, y de una forma muy clásica, ya cuando Brígida le da cuenta de cómo doña Inés se ha enamorado de él: “Empezó por una apuesta, / siguió por un devaneo, / engendró luego un deseo, / y hoy me quema el corazón.” Se manifiesta luego en la carta que doña Inés lee arrobada: “Inés, alma de mi alma, / perpetuo imán de mi vida…” Y al fin rinde a Don Juan, con las célebres y floridas décimas que tan poco le gustaban a su autor. Bien es verdad que todavía no entiende lo que el amor significa. Por eso no puede dejar de cumplir la apuesta previa que le lleva a seducir a doña Ana, y tampoco consigue vencerse a sí mismo ante la furia demoledora de don Gonzalo, el padre de doña Inés que, muy comprensiblemente, no logra tomarse en serio la declaración de amor que está escuchando del monstruo rendido a sus pies: “No amé la hermosura en ella, / ni sus gracias adoré; / lo que adoro es la virtud…”

En la segunda parte, el amor tendrá que vencer obstáculos aún más fuertes. En los cinco años que han transcurrido desde la primera, con el asesinato de don Luis y de don Gonzalo, Don Juan ha logrado grandes triunfos militares. Ya no está empeñado en cometer las vilezas y los crímenes de años anteriores, pero la pérdida de doña Inés ha acabado con su sensibilidad moral. Se ha convertido en un nihilista, un libertino en el sentido fuerte de la palabra. No un disoluto, sino un ateo, como el Don Juan de Molière. No cree en el más allá ni en la redención de sus pecados. Así es como alcanza el paroxismo sacrílego con la blasfemia de invitar a cenar al comendador difunto, escena que viene, como es bien sabido, de la comedia de Tirso de Molina. Y cuando el Comendador le invita a su vez a compartir su propia cena en el infierno, Don Juan, fiel a la naturaleza satánica del personaje, y como en el Don Juan de Mozart y Da Ponte, acepta con un “sí” desafiante.

Es en ese último instante cuando Doña Inés interviene para rescatar a Don Juan. No ha dejado de advertirle y asegurarle de su amor, pero hasta ese instante crucial, cuando ya no hay vuelta atrás, no logra que Don Juan comprenda que su amor, el amor de Doña Inés, es una invitación a contemplar y participar del bien y la belleza de Dios.

El amor redime a Don Juan y en vez de traicionarse condenándolo, lo salva sin pedir nada que no sea la aceptación del bien supremo al que conduce. Tal es, efectivamente, la naturaleza del amor.

Libertad Digital, 28-02-17