El Mayflower en las guerras culturales

El próximo 3 de noviembre los norteamericanos elegirán su nuevo presidente. Ocho días después, el 11 de noviembre, recordarán la llegada de los llamados “peregrinos” del Mayflower a la hoy llamada Bahía de Provincetown, ocurrida ese mismo día hace 400 años.

El Mayflower había partido de Plymouth, Gran Bretaña, el 6 de septiembre del mismo año. Además de la tripulación llevaba 102 personas y dos perros. En el viaje, accidentado, murieron dos personas y nacieron dos niños. A diferencia de otras expediciones colonizadoras, esta estaba compuesta de familias. No les movían motivos mercantiles ni políticos. Se trasladaban al Nuevo Mundo para practicar su fe, lejos de lo que consideraban la corrupta Iglesia anglicana. Aquellos “puritanos”, o “secesionistas”, se instalaron en la bahía de Provincetown, en el Estado de Massachusetts. Allí mismo los “peregrinos” negociaron y redactaron el llamado Pacto del Mayflower. Fue un texto por el que los firmantes, que habían emprendieron su viaje “para la gloria de Dios y el adelantamiento de la Fe cristiana”, se constituyen en un “Cuerpo Político Civil” que se regirá por leyes “justas e iguales” a las que se promete “sumisión y obediencia” en pro del bien público.

El “Pacto del Mayflower” ha sido considerado tradicionalmente uno de los textos políticos básicos de los futuros Estados Unidos, y los “Peregrinos”, los “padres” del país, hasta el punto que muchos norteamericanos gustan de considerarse sus descendientes biológicos. También imprimió carácter. Los primeros colonos, pioneros que no tenía miedo a nada, trajeron con ellos su carácter aventurero: la decidida voluntad de abrirse camino allí donde todo parecía por hacer y la disposición a afrontar los mayores peligros para forjarse su propio destino. Esa valentía se apoyaba en la fe cristiana, del mismo modo en que los judíos salieron de Egipto y emprendieron la travesía del desierto confiados en el Señor. Los viajeros del Mayflower están entre los fundadores de esa resplandeciente “ciudad sobre el monte” según la expresión evangélica (Mateo 5,14) utilizada por John Winthrop, otro “peregrino” llegado pocos años después, para hablar de la nueva comunidad política creada al otro lado del Atlántico. Valentía, audacia, confianza en ellos mismos, también tozudez, según los nativos americanos… y fe cristiana. Esa es la combinación sobre la que se ha basado hasta hace no mucho tiempo la visión que los norteamericanos tenían de su identidad.

En otros tiempos, la coincidencia de las elecciones con el centenario de la llegada del Mayflower habría suscitado una oleada de orgullo patriótico sensible al recuerdo de aquellos (y aquellas) valientes que afrontaron un duro viaje para cumplir su ideal religioso y político. Este año no va a ser así, o no del todo. En 2019 Estados Unidos ha presenciado diversas polémicas. Una ha sido la conmemoración, también cuatricentenaria, del desembarco de las primeras personas negras traídas de África a la fuerza, lo contrario punto por punto de los peregrinos del Mayflower y primeros antepasados de los actuales afroamericanos. Entre aquella fecha y la actualidad media una ignominiosa historia de esclavitud, segregación y desigualdad que contradice sin paliativos las sublimes palabras de la Declaración de Independencia, según las cuales “los hombres han sido creados iguales”. Colocar en el centro de la historia de Estados Unidos una fecha como 1619 ha contribuido a consolidar un cambio, ya previamente en curso, en la comprensión del país y de su historia. Desde los años 70 se viene discutiendo, por otra parte, el significado de la celebración del Día de Acción de Gracias, otra fiesta familiar y nacional sobre la que pesa la sospecha, cuando no la acusación, de exaltar la colonización y la imposición religiosa a la fuerza. Así es como se ha intentado convertir una de las fiestas nacionales norteamericanas en una celebración multicultural del encuentro entre los colonos y la población indígena. (En cuanto a los peregrinos del Mayflower, conformarían la primera de las múltiples oleadas de inmigrantes que han ido creando Estados Unidos).

La conmemoración de la llegada del Mayflower tiene todas las papeletas para abrir una nueva polémica e interferir en el curso e incluso en el resultado de las elecciones de noviembre. Es probable, efectivamente, que desencadene una nueva batalla en el frente cultural, una de esas “guerras” entre lo simbólico, lo ideológico y lo político, de las que Estados Unidos viene siendo el escenario desde los años setenta y que afectan a la memoria, la religión y la raza. En última instancia, la identidad del país.

Se afrontarán dos posiciones, claras al menos en principio. De un lado, se manifestarán todos aquellos que rechazan la herencia tradicional, consideran simples colonizadores a los colonos o pioneros, y entienden que lo ocurrido hace 400 años fue el primer acto de una historia brutal de expolio, violencia y crímenes. Del otro se encontrarán quienes reivindican los hechos de cuatro siglos atrás como el primer paso, glorioso y memorable, en la fundación de la que llegaría a ser más tarde la primera democracia del mundo. Por un lado, crítica y deconstrucción de un mito. De otro, orgullo y voluntad de preservar y dar nueva vida a una realidad extraordinaria –literalmente excepcional- de la que se sienten herederos.

Si los argumentos llegan, como es probable que ocurra, a la campaña electoral, acabarán esquematizados para servir de munición, a veces letal, en el enfrentamiento cada vez más exasperado que caracteriza hoy en día la vida política en buena parte de Occidente. La exasperación procede de la naturaleza misma del objeto debatido. Va más allá de los intereses para plantarse en el terreno de la identidad, allí donde cada cual se juega, o cree jugarse, su naturaleza: aquello que le caracteriza en lo más íntimo, irrenunciable por tanto. Las antiguas guerras de religión han renacido bajo la forma de guerras culturales, por fortuna no cruentas, pero sumamente crueles y, por descartado, saturadas de intransigencia.

Aun así, varias décadas de “guerras culturales” han acabado por cambiar la realidad misma del enfrentamiento. Estamos en un mundo nuevo en el que la invocación inocente y –por así decirlo- natural de la antigua identidad resulta imposible. Y cuando se intenta, es probable que la reinvención de aquella identidad perdida, vivida bajo la sombra de la nostalgia, conduzca a una reivindicación identitaria, inicio de un nuevo fundamentalismo: de aquello que no fue nunca como se imagina o se describe en el presente. Es la respuesta, comprensible pero casi siempre nefasta, al empeño sistemático de deconstruir la antigua identidad, formulada en términos sectarios y militantes, con el apoyo –además- de buena parte de los centros de poder académico, cultural y mediático. Puede que el debate electoral de la próxima campaña presidencial norteamericana se plantee en estos términos. Términos que, por otra parte, vendrían a satisfacer a los más críticos con la forma en la que se planteaban las antiguas identidades.

También es posible, sin embargo, que con este trasfondo que viene de lejos y ante el que podrían estar surgiendo algunos síntomas de cansancio, la opción ganadora fuera distinta. Tal vez alcance la mayoría de los sufragios aquella opción que sepa restablecer una identidad sólida, capaz de servir de contrapeso a la precariedad y a la inseguridad que caracterizan nuestro mundo, pero con capacidad para integrar todo aquello que en el pasado se daba por descartado casi automáticamente (la cuestión racial, las minorías, ahora también el clima, la naturaleza, el conjunto de los seres vivos) pero que hoy ha pasado a ocupar el primer plano. Y en este punto, quien tiene más posibilidades de construir una propuesta integradora no son los demoledores multiculturales.

La experiencia de la diversidad elevada a la categoría de políticas de identidad ya fue puesta en práctica por Obama. Sin éxito. De hecho, acabó provocando la victoria de Trump. Ahí se percibió con fuerza el atractivo de la identidad, con un trasfondo político de unidad y combinada con la rabia de aquellos a quienes se ha considerado una y otra vez perdedores de la historia, cuando antes encarnaban la esencia de las virtudes sobre las que se construyó una vez el mundo del que somos herederos. Revisar la forma en la que estas virtudes se plasmaron en la realidad política no quiere decir destruirlas, por mucho que ese haya sido el empeño de una cierta postmodernidad de tono progresista y carácter neosocialista. Los peregrinos del Mayflower no dejarían de ser los colonos que crearon un Nuevo Mundo, pero este a su ver sería capaz de integrar, después de siglos de imposición, a los herederos de los nativos, a quienes llegaron a Estados Unidos a la fuerza y a los nuevos inmigrantes.

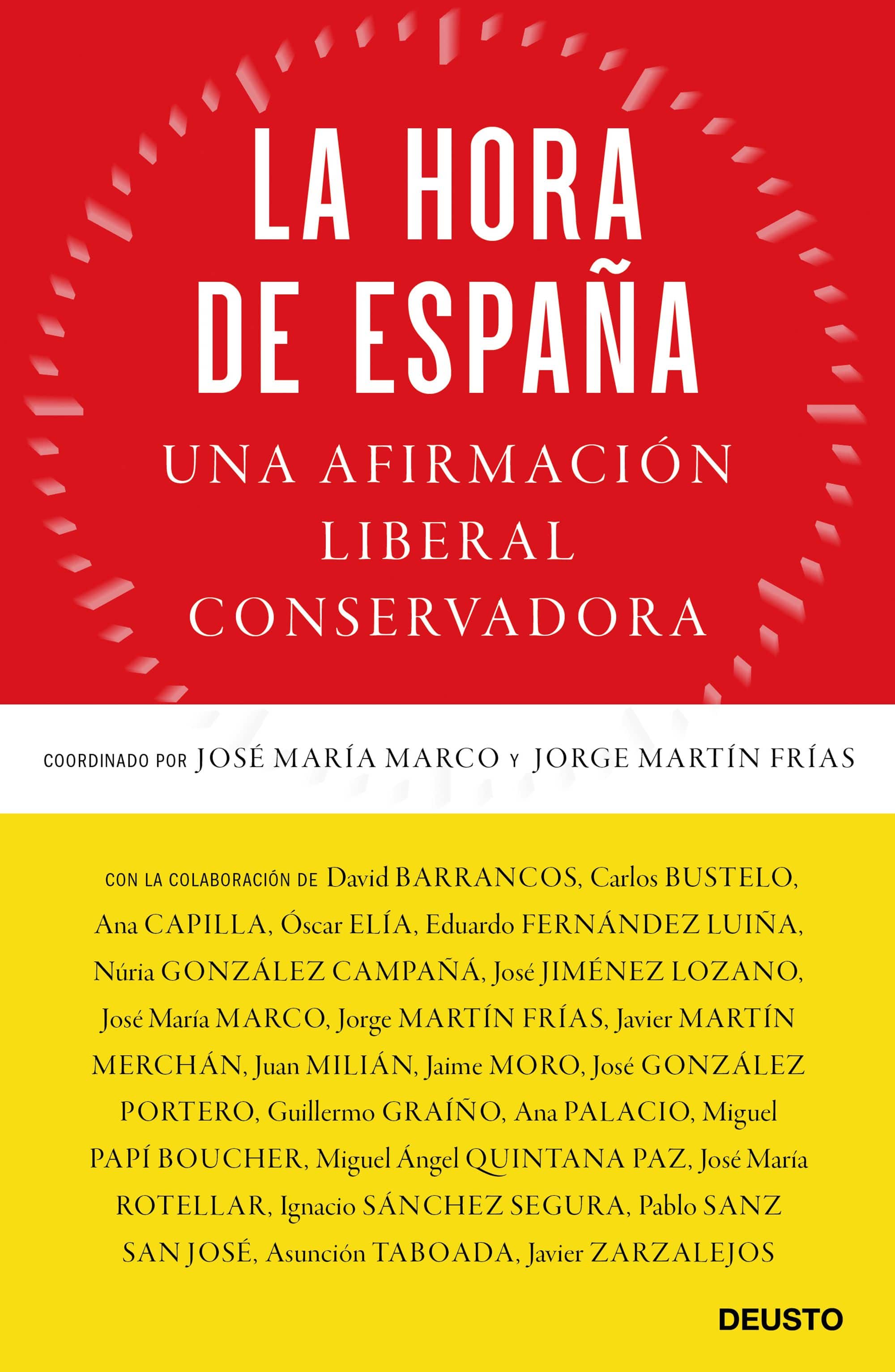

Ilustración: El Mayflower en Plymouth Harbor, de William Formby Halsall